Gebäude "Im Rundling"

3. Die Lüdersdorfer Dorfschule

>>> Ehemalige Lehrer und Schüler erinnern sich

1. Die ältesten Häuser in Lüdersdorf

Text und Fotos: Jörg Roschlau

Ein Glück für uns Lüdersdorfer, dass wir unseren Ortschronisten Albert Wuthe (1887–1984) hatten!

Er hat in einer fleißigen Art und Weise, die geschichtlichen Fakten und Erlebnisse, über Jahrzehnte gesammelt und in seiner Dorf- und Familienchronik festgehalten. Bei meinen Nachforschungen in seinen historischen Aufzeichnungen fand ich drei Bauerngehöfte mit den ältesten Jahresangaben ihres Bestehens.

Das betraf:

Im Rundling 20 (ehem. Haus Nr. 20) erbaut 1606

Im Rundling 6 (ehem. Haus Nr. 7) erbaut 1652

Im Rundling 17 (ehem. Haus Nr. 19) erbaut 1652

2. Haus 1

(Im Rundling 14)

Die LPG-Bürogebäude der LPG "Morgenrot" (1963)

Die LPG-Bürogebäude der LPG "Morgenrot" (1964)

Text: Karin Heyer; Fotos: Jörg Roschlau

Ein Haus mit Geschichte

Lüdersdorf ist ein Rundlingsdorf und hat hier viele alte Häuser mit den unterschiedlichsten Geschichten. So auch das Haus Im Rundling 14. Es wurde, wie die meisten der Häuser im Rundling Ende des 19. Jahrhunderts erbaut.

Familie Jean-Marc Dufour und Janine Monier, die jetzt hier leben, wurde bereits 2017 im Lüdersdorf Nr. 4 vorgestellt. In einem Gespräch mit Janine Monier und Uschi Lucke im März 2023 haben wir uns die Geschichte des Hauses nochmal erzählt, jeder aus seinen Erinnerungen.

Janine und ihr Mann haben das Haus 2015 von den Erben von Heinz-Jürgen Wuthe gekauft und sind 2016 in das Haus eingezogen.

Die älteren Lüdersdorfer können sich sicher noch gut erinnern:

Das Haus gehörte früher der Familie Grell, die nach dem Krieg in den Westen flüchtete.

Zu DDR Zeiten wurde das Haus in den 1960ziger bis 1970ziger Jahren als LPG Büro genutzt in dem z.B. Uschi Lucke ihre kaufmännische Ausbildung, Frau Gudrun Schrock die Lohnbuchhaltung und meine Tante Ingrid Richter die Finanzbuchhaltung für die LPG Typ III „Morgenrot“ Lüdersdorf machten. Auf dem Hof befanden sich auch eine Scheune, in der die Traktoren der LPG abgestellt wurden und ein Öllager. Im Nebengebäude auf der linken Seite wurde eine Reifenwerkstatt für Traktoren und landwirtschaftliches Gerät eingerichtet, in der u.a. Kurt Pienz arbeitete. Als Kind war ich manchmal im Büro bei meiner Tante oder auf dem Hof und kann mich gut an das geschäftige Treiben auf diesem Grundstück erinnern. Hier wurden der Lohn ausgezahlt und täglich Arbeitsbesprechungen mit den Brigadieren abgehalten, sowie die Arbeitseinheiten (Grundlage für die Entlohnung) der LPG Mitarbeiter veröffentlicht. In diesem Haus befand sich auch das Büro des LPG Vorsitzenden: u.a. ab 25.04.1959 Lothar Baumann und ab 01.01.1969 Erhard Pienz bis die LPG Typ III „Morgenrot“ Lüdersdorf dann 1971 in die LPG „Walter Ulbricht“ mit Sitz in Klein Schulzendorf aufging (siehe auch Internetseite der Stadt Trebbin – Landwirtschaft in Lüdersdorf). Das Büro und die Werkstatt wurde nach Klein Schulzendorf verlegt und das Haus 1976 an Heinz-Jürgen Wuthe verkauft. Es war seitdem Wohngrundstück. Die Scheune wurde abgerissen und die alte Werkstatt dient nun als Garage und Abstellraum.

Ein Haus mit Geschichte, das von den jetzigen Bewohnern Janine und Jean-Marc sehr schön hergerichtet wurde.

Das ehemalige Haus 1 im Jahr 2017

Das ehemalige Haus 1 im Jahr 2018

Das ehemalige Haus 1 im Jahr 2019

Das ehemalige Haus 1 im Jahr 2019

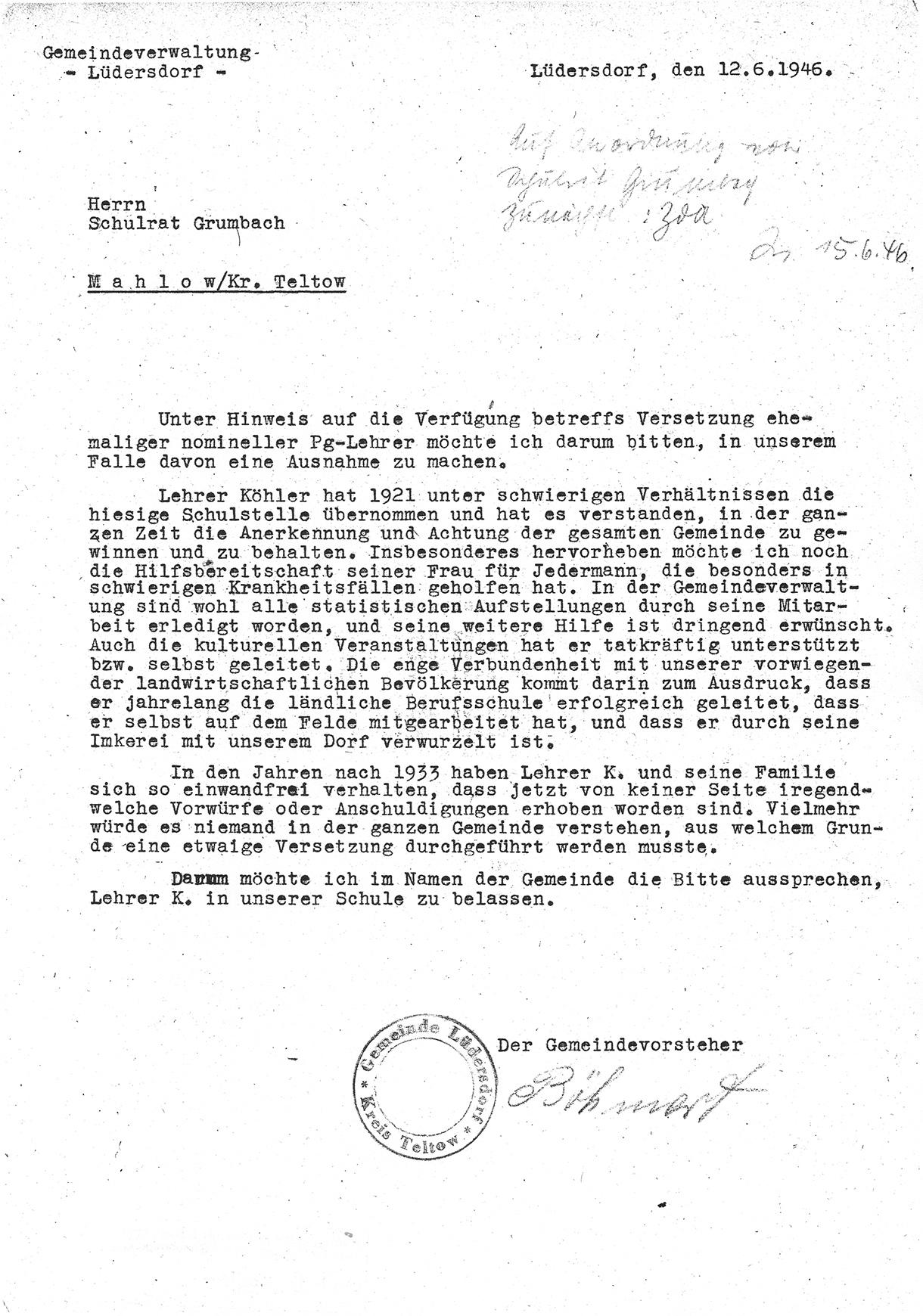

3. Die Lüdersdorfer Dorfschule

Die Lüdersdorfer Grundschule 1929

Die Lüdersdorfer Grundschule 1929

Text: Jörg Roschlau

Lüdersdorf hatte in seiner Geschichte drei Dorfschulen.

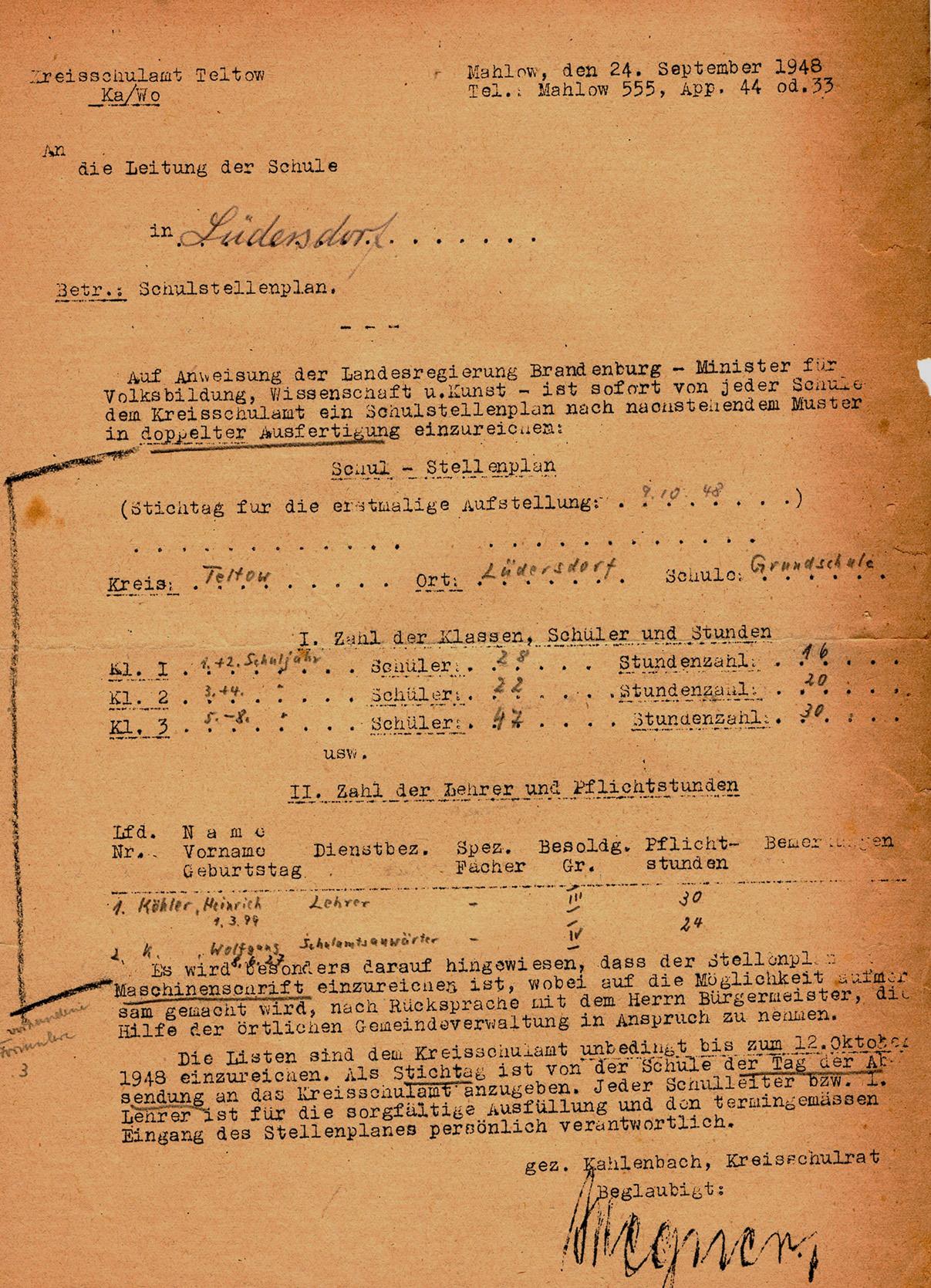

Sie befanden sich in verschiedenen Gebäuden "Im Rundling". Das letzte Schulgebäude existierte in der Zeit von 1929 bis 1970 im Haus "Im Rundling" 1,2, (ehem. Haus Nr. 10). Der Grund der Schulschließung war ein Beschluss des Ministeriums für Volksbildung der DDR, alle Dorfschulen zu schließen. Ab 1970 mussten auch die Lüdersdorfer Schulkinder nach Trebbin fahren.

An Hand von vorliegenden Dokumenten und Fotos soll die Geschichte der Lüdersdorfer Grundschule dargestellt werden.

Viele, bisher nicht veröffentlichte Dokumente der Schulbehörde und Klassenbücher aus jener Zeit befinden sich im Archiv des Lüdersdorfer Heimatvereins e.V.

Historische Daten und Fakten

1929 verkaufte der Gastwirt Schmidt einen Teil seines Grundstücks, das zentral an der Dorfaue gelegen war, an die Gemeinde. Im gleichem Jahr wurde das neue Schulhaus gebaut und seiner Funktion übergeben.

Zum Kriegsende 1945 wurde das Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen, durchziehenden französischen Zivilarbeitern und als Lazarett für deutsche Verwundete genutzt.

Lehrer Heinrich Köhler und ein Schulamtsbewerber unterrichteten in zwei Klassen-

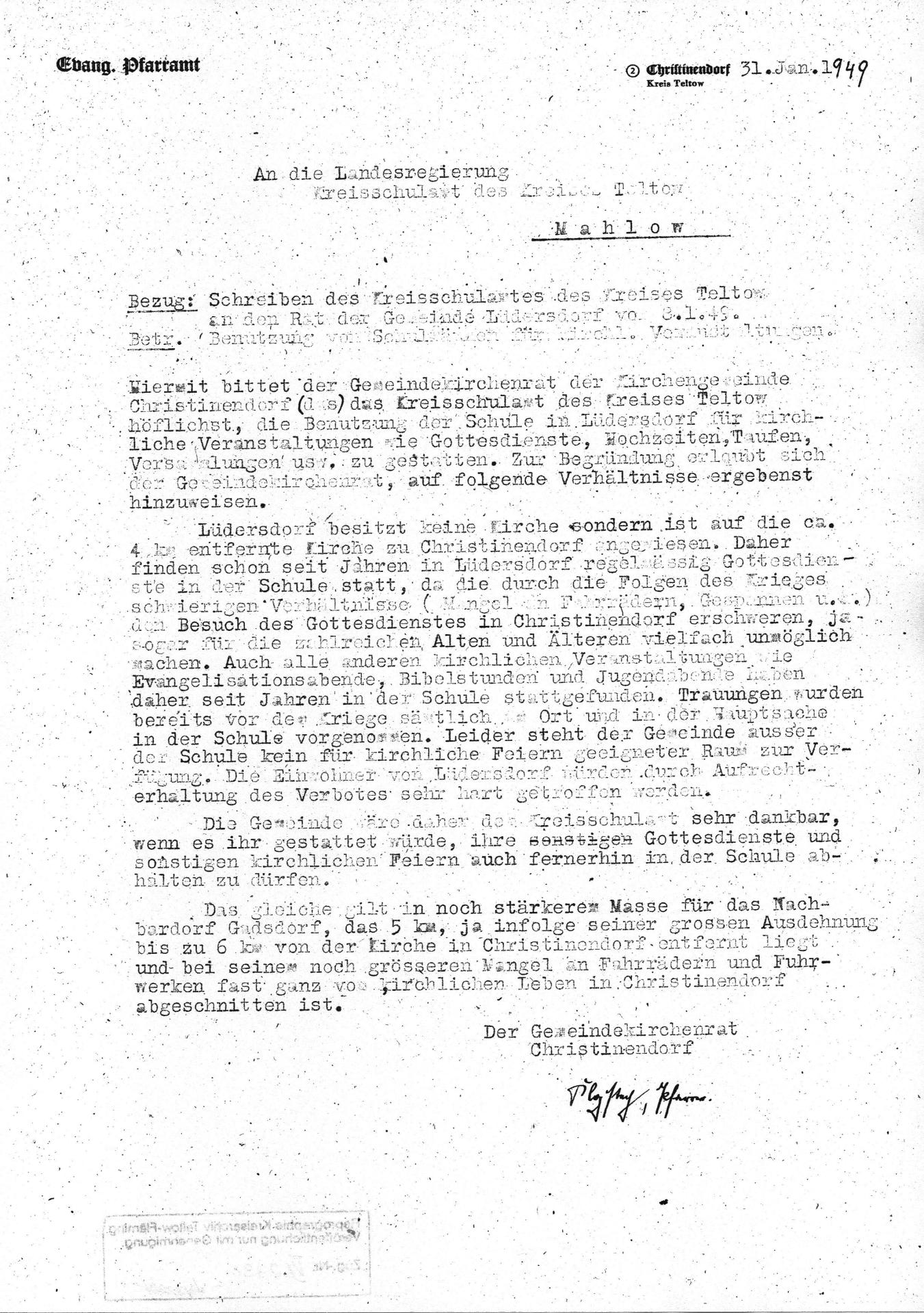

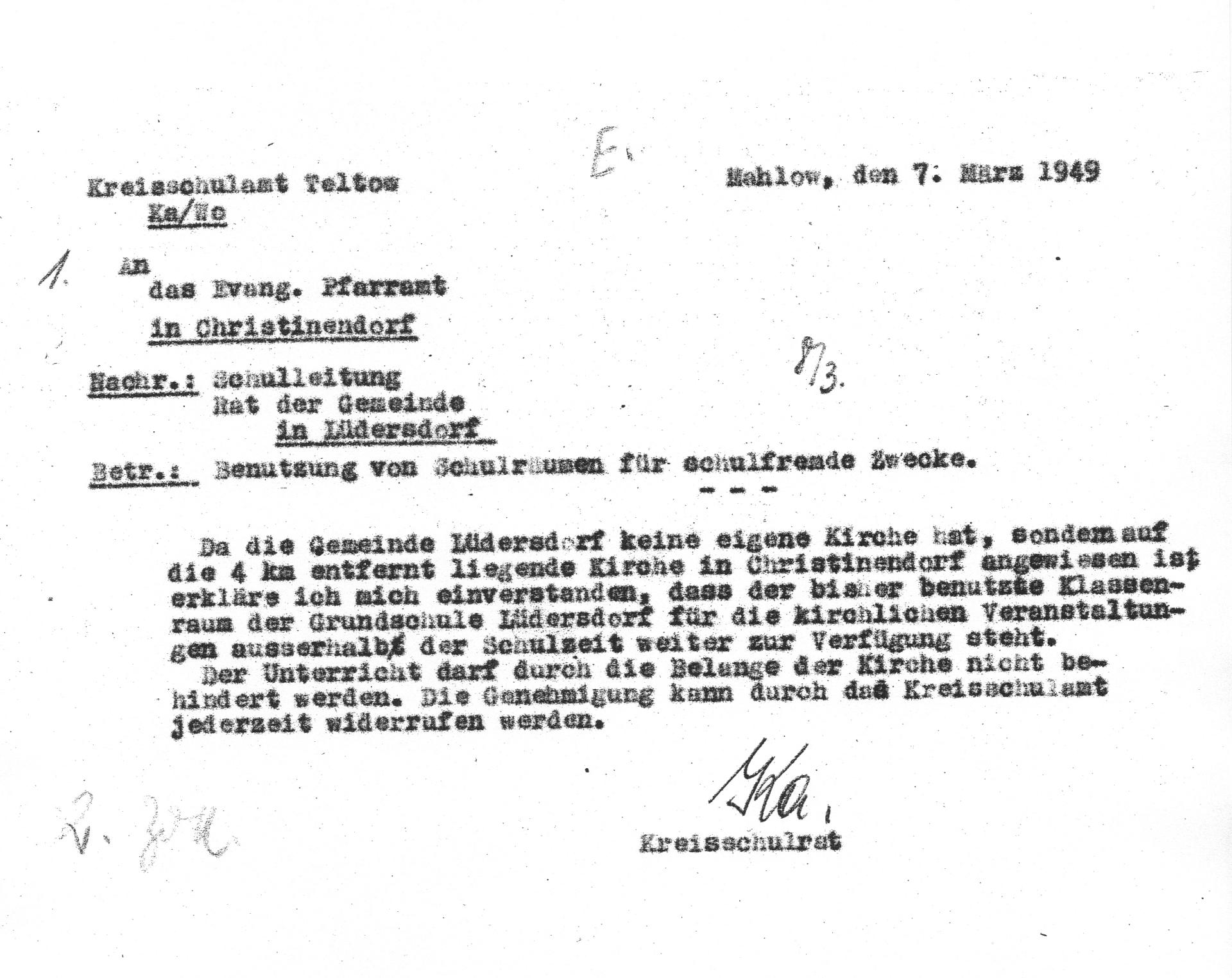

zimmern in der dreiklassigen Volksschule 110 Kinder.1950 fanden in den Räumlichkeiten der Schule kirchliche Trauungen statt.

Zwischen 1959 und 1970 wurden in Lüdersdorf nur noch Grundschüler unterrichtet. Die Schüler der 5. bis 8. Klassen besuchten die Schule in Trebbin.

1970 wurde die Lüdersdorfer Schule geschlossen und bis 1977 als Büro für die Jungrinderanlage genutzt.

Ab 1978 erfolgte der Umbau zu Wohnungen durch die LPG.

1991 übernahm die Trebbiner Wohnungsgesellschaft (TREWO) die Verwaltung der Mietwohnungen für die Gemeinde.

1994 wurde das Dach des Gebäudes neu gedeckt.

2003 wurde nach der Gemeindegebietsreform die Stadt Trebbin Eigentümer der ehemaligen Dorfschule.

1929

1986

1994

2011

Festansprache

des Lehrers Heinrich Köhler anlässlich der Einweihung der neuen Schule in Lüdersdorf im Oktober 1929

Verehrte Festversammlung, liebe Kinder!

Da steht es nun fertig, bereit uns aufzunehmen zu Ernst und Lust, zu Arbeit und Freude – das neue Haus, das wir alle haben wachsen sehen, lange Arbeitswochen hindurch. Da ist nun die Stunde, auf die wir uns so sehr gefreut haben, die Stunde, da wir Einzug halten und es einweihen wollen zu seiner Bestimmung. Eine Stunde hohe Feier, eine Stunde frohen Dankes. Ja, des Dankes! Wer, wie der Landmann, weiß es denn, was es bedeutet, wenn nach langem Mühen, nach Hoffnung und geduldigem Harren, nach Zagen und Zweifeln und banger Furcht, ob denn auch die reiche Mühe ihren Lohn, die Saat ihre Ernte finden wird, nun dieser fröhliche Erntetag, der Tag der Erfüllung gekommen ist. Dank, nicht stolze Selbstüberhebung, schwellt dann jede Brust, dank, demütiger Dank. Dem Landmann gilt auch das Wort, das so viele in unserer Zeit vergessen haben: „Wenn der Herr nicht das Haus bewohnt, da arbeiten umsonst, die daran bauen.“

Der Bau ist vollendet, außen und innen, das Fest, auch eines der Ernte, ist gekommen. Da wollen wir dem vor allem Dank sagen, dem Höchsten, daß er seinen Segen zu dem Werk gegeben hat. Dank auch denen, die mit irdischen Mitteln dafür sorgten, daß das Werk verwirklicht werden konnte. Danken sollt ihr Kinder vorerst, danken wollen wir Lehrer zumal: Daß ein schönes, lichtes Sonnenland sich auftut mit diesem neuen Hause, in dem wir unsere Sämannsarbeit tun dürfen auf dem Ackerfeld der Kinderseelen. Ja, auch Lehrerarbeit ist Sämannsarbeit! Wir streuen echten Samen auf Hoffnung, daß sie entkeimen werde zum Segen nach des Himmels Rat! Schöner und schneller und kräftiger kann sie keimen und sprießen, die Saat, von frischer, linder Luft, von Licht und Sonnen. Was das Wetter für den Samen, ist die Umwelt für die Kinder und nimmermehr ist es gleichgültig, ob unsere Lehrer in Enge und Dürftigkeit von ihnen empfangen werden, oder in lichter, freundlicher Umwelt. Unser Dank soll aber mehr sein als bloße Worte. Mit der Tat wollen wir ihn allzeit bekunden. Wir Lehrer durch erhöhte Arbeitsfreudigkeit und opferwillige Pflichttreue, ihr Kinder durch angespannten Fleiß, durch frohes Lernen und Streben. Ihr, Gemeindemitglieder, Eltern und Freunde der Jugend, durch rege Anteilnahme an allen erziehlichen Bestrebungen, durch Mitarbeit soweit solche noch möglich ist. Wird doch dieses neue Haus auch euch oft genug seine Pforten auftun zu feierlichen Stunden, zu ernstem Beraten. - Zu hohem, ernstem Zweck weihen wir dieses Haus zum Zwecke nach reiner, höherer Freude, geistiger und seelischer Erhebung. Wir weihen es mit Gebet und Lied, mit gutem Spruch und bitten, daß Gott das Haus und alle, die darin schaffen und lernen, die in ihm als Sucher nach der Wahrheit ein- und ausgehen, allzeit in seinem gnädigen Schutz nehmen wolle, damit es lange fest und unerschütterlich, ein Heim alles Guten, ein Segensquell für die Kinder des Dorfes in dieser und in künftiger Zeit. Weihfeste sind ernste Feste, aber es sind zugleich auch frohe Feste. Zweifach diesmal: Denn Ernst und Frohsinn, beide sollen Wohnstatt finden in diesen Mauern. Der rechte Ernst der Arbeit, des fleißigen, zielbewußten Strebens, der echten Frömmigkeit, der Ernst der Erkenntnis. Und der rechte Frohsinn bei dieser Arbeit, ohne den sie nimmermehr gedeihen kann.

Mit Ernst und Frohsinn soll diese Jugend auch an ihre Lerntätigkeit gehen. Licht und hell sind diese Räume des neuen Hauses, der Luft, der Sonne lassen sie überall Zutritt. Und keinerlei Dunkel soll in ihnen herrschen, Lust und Freude am Schaffen und Lernen, nur Erkennen und Streben sollen in ihnen wohnen. Nicht Zwang und Furcht soll die jungen Seelen zum Lernen halten, nur Freund und Arbeitsgehilfe soll ihnen der Lehrer sein. Vertrauen und Eintracht heißen das Band, das die Lernenden und Lehrenden untereinander verknüpfen soll. So tu dich denn auf, du neues Haus, du Haus der Arbeit und der Freude, du Heim des Friedens und der Liebe. Wir ziehen in dich ein und nehmen von dir Besitz im Namen des Gottes, dem wir alle dienen, im Namen der Jugend und der deutschen Zukunft.

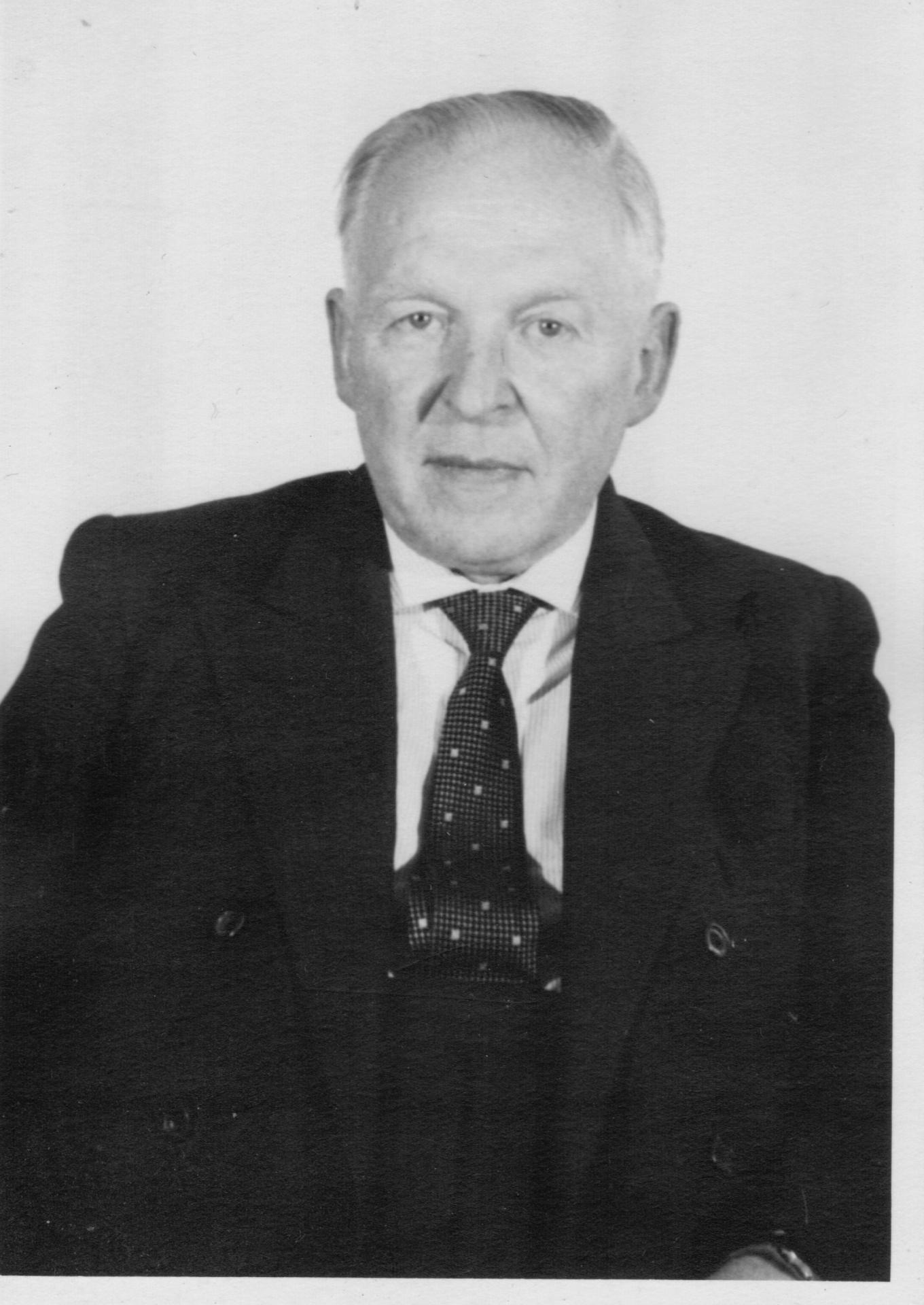

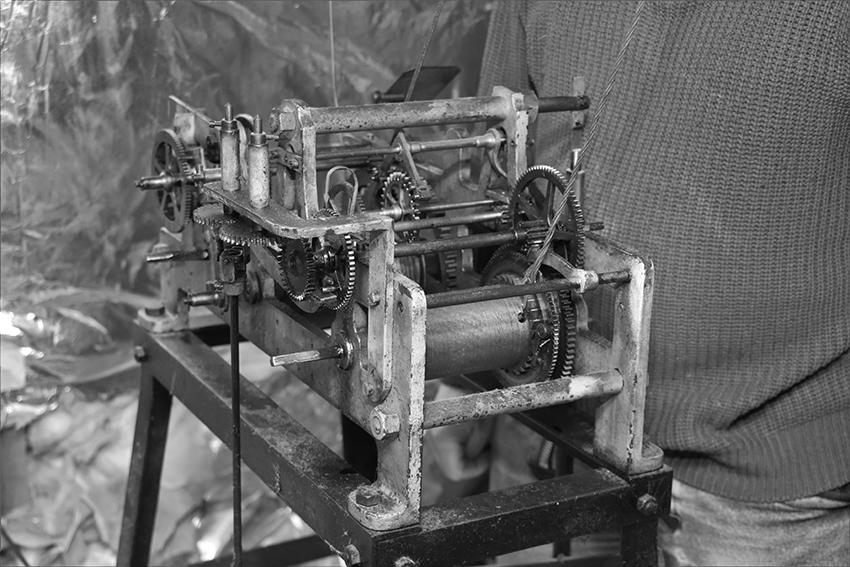

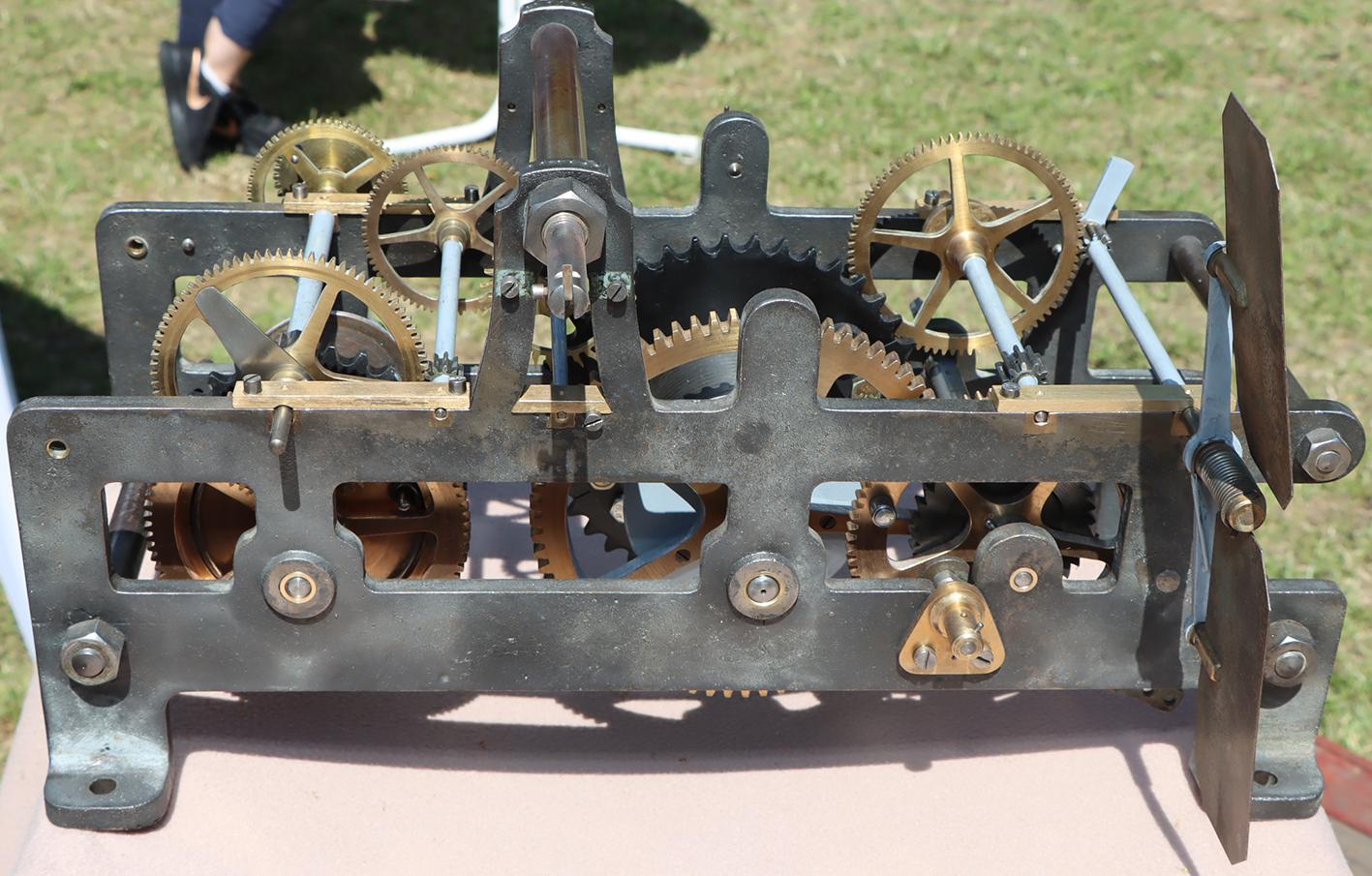

Das Porträt: Die Schuluhr

Aus: Der Lüdersdorfer, 5. Jahrgang, September 2008, Nr. 3

Glockenschlag der Vergangenheit

Am späten Nachmittag des 20. Juni 2008 war es soweit. Uwe Linke, Ronny Kastner und Bernd Lehmann hatten das Ziffernblatt und die Zeiger der Schuluhr eingesetzt. Sie wurde von ihnen erneut zum Leben erweckt. Ihr Glockenschlag erinnert manchen älteren Lüdersdorfer an die Vergangenheit, an den fordernden Klang, die Schulstunde nicht zu verpassen.

Mit 80 Jahren hat die Schuluhr inzwischen ein historisches Alter erreicht. Denn seitdem 1929 die Lüderdorfer Schule eröffnet worden war, zeigte sie nicht nur den Schülerinnen und Schülern, sondern auch manchem Einwohner, was die Stunde geschlagen hat. Selbst nachdem die Schule 1970 geschlossen wurde, richtete sich der Blick der Lüdersdorfer auf diese Uhr, die viel von ihrer Vergangenheit kündete. Doch hin und wieder musste sie sich, Baujahr 1900, diverses Reparaturen unterziehen, um den Gang der Zeit zu gewährleisten. Die hatte immer Betreuer, die

auf dieses Kleinod am Schulgebäude achteten.

Zunächst war es der Dorschullehrer Heinrich Köhler, der sich um die Wartung kümmerte. Nach 1945 befand sie sich, bedingt durch die

Kriegswirren, in einem defekten Zustand. Die schweren Gewichte lagen am Boden und das Zugseil war gerissen. Mit Hilfe des Schmiedemeisters Wilhelm Fackler wurde die Funktionsfähigkeit der Uhr wieder hergestellt.

Nach dem Tode seines Vaters übernahm 1968 sein Sohn Wolfgang Köhler die Instandhaltung. Als sich Lehrer Köhler 1971 aus Lüdersdorf verabschiedete, standen immer Bürger der Gemeinde zur Verfügung, die sich der Schuluhr annahmen. Ab 1971 sorgte sich die Familie Arthur Richter um dieses Zeugnis der Vergangenheit, danach 1981 bis 1986 Olaf Hönicke. dann übernahm Wolfgang Altwasser für einige Monate die

Wartung. Seitdem betreut Lothar Mahn die Uhr und wacht darüber, das sie jede halbe Stunde pünktlich schlägt. Als sie 1984/85 schlapp machte, der Klöppel war gebrochen, ergriffen Klaus Sebastian und Olaf Hönicke die Initiative und sorgten dafür, dass das Schlagwerk wieder funktionierte. Uhrmachermeister Gerhard Sydow aus Trebbin stand zu DDR Zeiten oft bereit, den Betreuern der Uhr mit Raten und Tat zu helfen.

Die alte Schuluhr hat bisher – dank der Fürsorge Vieler – die Klippen der Zeit überstanden. Als es am 20 Juni soweit war, dass sie am ehemaligen Schulgebäude wieder den ihr seit Jahrzehnten zustehenden Platz ausfüllen sollte, hatten Uwe Linke, Ronny Kastner und Bernd Lehmann allerlei zu tun, dieses ehrwürdige Stück der Gemeindegeschichte in Gang zu bringen . Zu Hause, innerhalb von 10 Tagen, hatten die Drei das Ziffernblatt und Zeiger demontiert, abgeschliffen, gereinigt und neu dekoriert. Viele Lüderdorfer, die dazu befragt wurden, entschieden sich für einen gelblichen Farbton der Uhr.

Und nun erinnert sie mit ihrem Glockenschlag viele Einwohner an die Vergangenheit und weist ihnen auch heute noch den Weg in den Tag.

Ro.

Das "Herz" der Schuluhr

Ein Blick auf das Uhrwerk zum Dorffest 2023

Pressemeldung Luckenwalder Rundschau vom 13.10.2006 "Pulsschlag des Ortes" von Uta Franke

Zum Leben erweckt!

Über ein Jahr wurde unsere alte Schuluhr aus Altersgründen aus ihrer gewohnten Umgebung nach Berlin ausquartiert. Der Uhrmachermeister Ingo Zimmer nutzte diese Zeit für eine umfangreiche Generalüberholung. Am 16.05.2024 war für mich ein bewegter Moment, als das „Lüdersdorfer Wahrzeichen“ wieder am alten Platz zum Leben erweckt wurde. Um 14.30 Uhr erklangen wie in alten Zeiten die gewohnten Gongschläge. Leider nur für einen Tag, dann verlor die Uhr nochmals ihre Lebenskraft. Erst nach zwei Reparaturversuchen konnte sie wieder schlagen. Das Die Uhr wird nicht mehr aufgezogen, sondern zieht sich automatisch auf, den Gong kann man zu- und abschalten. An dieser Stelle vielen Dank an die Lüdersdorfer, die mit kleinen und großen Spenden die entstandenen Kosten finanziert haben. Nicht zu vergessen, die großzügige finanzielle Unterstützung durch die Firmen Notus Energy und Trewo Trebbin.

Ro.

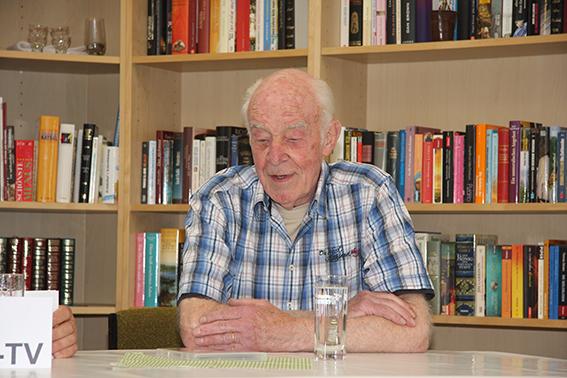

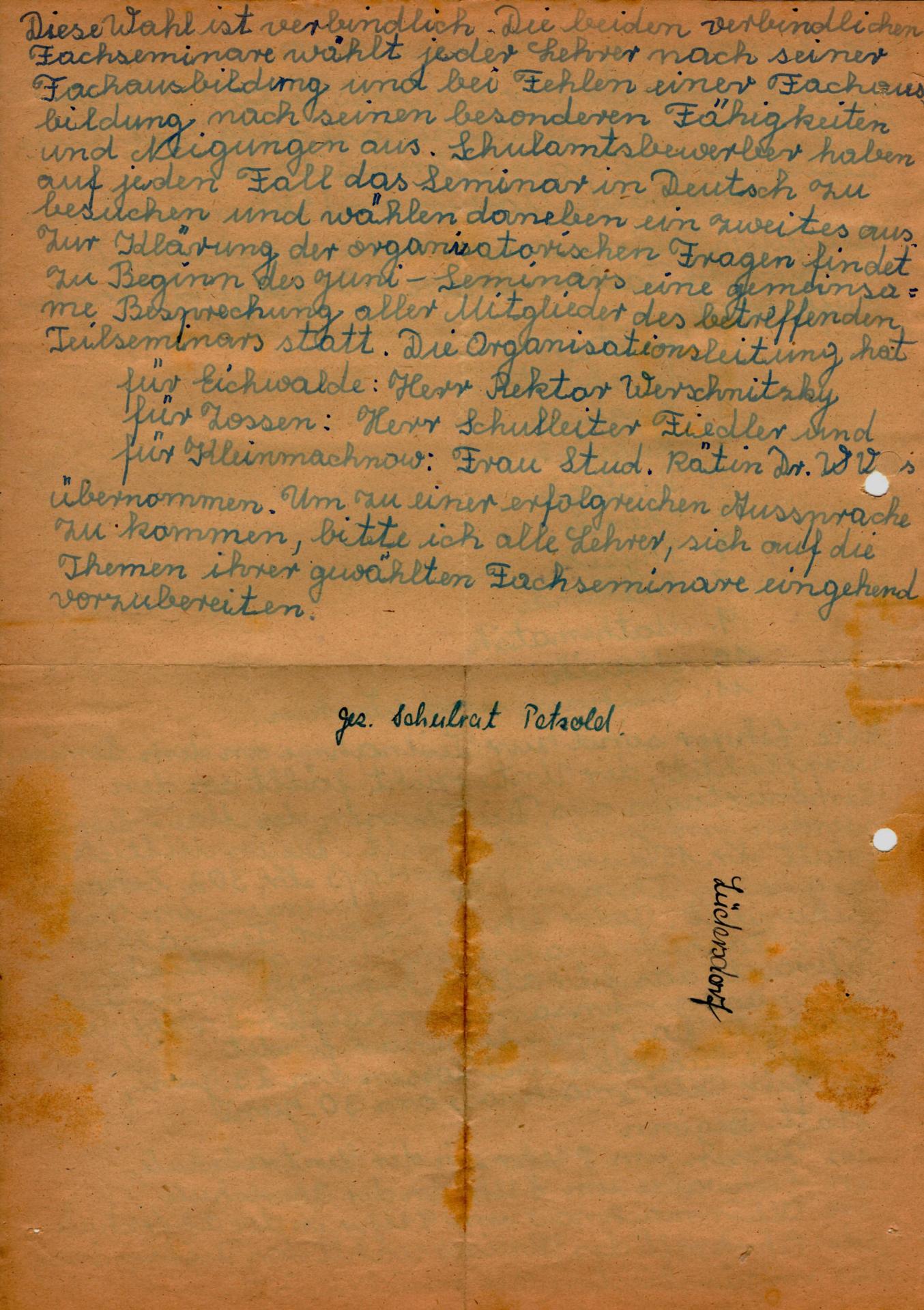

Ehemalige Lehrer und Schüler erinnern sich ...

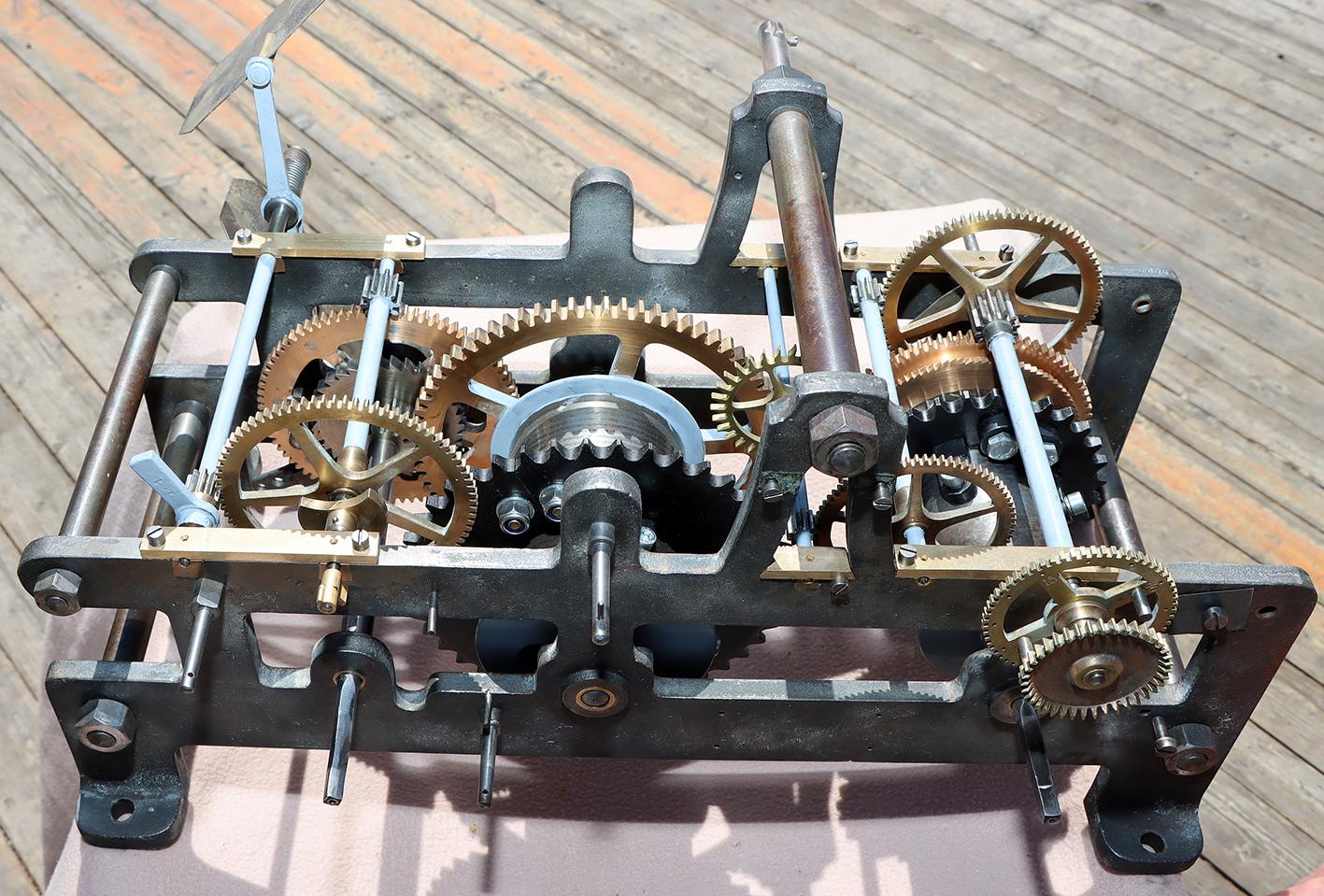

Wolfgang Köhler

Meine Zeit als Lehrer in Lüdersdorf

Im östlichen Teil Deutschlands stand das Bildungswesen nach 1945 unter der politischen Führung der sowjetischen (russischen) Besatzungsmacht. Politisch vorbelastete Altlehrer (70%) wurden durch 40000 Neulehrer ersetzt. Obgleich diese Personen nur eine Kurzausbildung erhielten, bewährten sie sich in der Praxis durchaus und waren auf Dauer in der Schule tätig. Der Unterricht wurde nach dem Krieg am 01. 10. 1945 wieder aufgenommen.

In Lüdersdorf waren zwar Klassenraum und das Mobiliar vorhanden, aber Lehrbücher, Lernmittel, Schreibutensilien fehlten. 1945 wurden hier 125 Kinder von einem Lehrer unterrichtet, vor- und nachmittags, Kinder aus Lüdersdorf, Flüchtlingskinder und ältere, die zuvor lange keine Schule besucht hatten.

Vom 01. 09. 1946 bis 01. 09. 1950 war ich als 2. Lehrer (Neulehrer) an der Landschule in Lüdersdorf tätig. Diese 2. Lehrerstelle gab es erstmalig seit April 1946, bis dahin besuchten alle Schüler immer die einklassige Schule vom 1. bis 8. Schuljahr mit einem Lehrer.

Meine Ausbildung als Lehrer nach dem 2. Weltkrieg:

Januar bis August 1946 Lehrgang in Kl. Machnow (Pädagogik, Methodik, Psychologie, Deutsch, Mathematik, Geschichte…freiw. russisch). Hospitationen, 14tägiges Praktikum an einer Landschule.

1948 1. Lehrerprüfung in Lüdersdorf , monatl. Weiterbildung in Sperenberg

1950 2. Lehrerprüfung in Lüdersdorf

1950 bis 1954 Fernstudium an der Päd. Landeshochschule Brandenburg, Abschluss Fachlehrer für Biologie.

Mein Mentor während der ersten vier praktischen Jahre in Lüdersdorf war „zufällig“ mein eigener Vater mit seiner langjährigen Erfahrung in der Lüdersdorfer Landschule. Beste Bedingung für die eigene Weiterbildung. Da gab es schon am Frühstückstisch die ersten Empfehlungen, die Auswertungsgespräche wurden auch bei der Gartenarbeit oder bei der Bienenbetreuung fortgesetzt. Ein Idealzustand, wenn der Handwerksmeister seine Erfahrungen an den eigenen Sohn weitergibt! Als Neulehrer musste ich gleich den Geschichtsunterricht bis Kl. 8 übernehmen, die Anleitung dazu gab es in Mahlow, 28 Km per Fahrrad zu erreichen.

Ich war später noch an zwei Landschulen und in Trebbin tätig. Meinen Beruf als Lehrer habe ich mit Leidenschaft und Engagement gerne ausgeübt, bis ich nach 45 Dienstjahren „aus der Schule entlassen“ wurde.

Trebbin, im Februar 2015

Ursula Richter

Meine Zeit als Schulleiterin der Teiloberschule Lüdersdorf

Meinen Ausführungen möchte ich vorweg schicken, dass ich ein „Lüdersdorfer Kind“ bin. Meine Geschwister sowie ich besuchten die Lüdersdorfer Grundschule unter Leitung des Lehrers Herrn Heinrich Köhler.

Nach meiner Ausbildung zum Unterstufenlehrer war ich drei Jahre als Lehrerin an der Polytechnischen Oberschule (POS) Trebbin tätig, wohnte mit meiner Familie in Lüdersdorf. Lüdersdorfer Kinder der Klassen eins bis drei besuchten zu der damaligen Zeit die Teiloberschule Lüdersdorf, Lehrerin war Fräulein Sameit. Als ich hörte, dass diese ihre Dienststelle wechseln wollte, bewarb ich mich 1966 um die Stelle als Lehrerin und Schulleiterin der Teiloberschule Lüdersdorf beim Rat des Kreises Luckenwalde, Abteilung Volksbildung. Meinem Antrag wurde stattgegeben und so wirkte ich also ab dem 01.08.1967 in meinem Beruf an der Teiloberschule in Lüdersdorf, war also auch mein eigener Schulleiter. Dienstlich war ich der POS Trebbin unterstellt, war somit Mitglied der Trebbiner Schulleitung.

Ehe ich zu meiner Arbeit an der Schule komme, möchte ich noch erwähnen, dass Frau Ella Dewender die Reinigungskraft der Schule war. Im Winter heizte sie früh die Zentralheizung, der Ofen dazu stand im kleinen Klassenraum. Ich musste dann während des Unterrichts nachlegen.

Zu meiner Zeit führte der Pfarrer Herr Neumann wöchentlich am Nachmittag noch den Religionsunterricht in der Schule durch.

Zu Beginn des Schuljahres 1967/68 gab mir mein „alter“ (höchst respektvoll gemeint!) Grundschullehrer, Herr Heinrich Köhler, einige wichtige Ratschläge, sinngemäß so:

1. Bereite dich im ersten Jahr deiner Tätigkeit gründlich schriftlich vor, dann sparst du in den kommenden Jahren Zeit.

2. Verachte mir die schwachen Schüler nicht, diese werden oftmals die besten Handwerker.

3. Halte guten Kontakt zu den Eltern und

4.„trinke“ auch mal bei dörflichen Veranstaltungen „einen“ mit ihnen.

Natürlich bemühte ich mich, diesen Ratschlägen zu folgen. Die Punkte zwei und drei waren mir in den Jahren meiner Berufstätigkeit immer Leitbild. Zu Punkt vier kann ich sagen: „Es ergab sich so manches mal...“.

In Vorbereitung der ersten Elternversammlung Anfang September 1967 kam der Elternbeirat der Schule Ende August zur ersten Sitzung zusammen. Mitglieder des Elternbeirates waren Emmi Schulze, Lieselotte Linke, Herta Baumann und Horst Schulze, im kommenden Schuljahr kam Frau Inge Radtke dazu. Die Vorstellung meiner Person erübrigte sich, da man sich ja kannte. Gemeinsam wurden nun die Vorhaben für das kommende Schuljahr geplant und über die Einschulung gesprochen. Ich sprach zu den „Bildungs- und Erziehungszielen“, die durch die Lehrpläne vorgegeben waren.

Das Schuljahr 1967/ 68 begann am 1. September, ein Freitag. Zunächst arbeitete ich nur mit der zweiten und dritten Klasse, konnte mich so mit der Arbeit im Mehrunterricht vertraut machen. Obwohl, das sei angemerkt, ich acht Jahre im Mehrstufensystem unterrichtet wurde. Meine erste Lehrerin, Fräulein Rose, unterrichtete die Klassen eins bis vier in einem Raum, Herr H. Köhler unterrichtete die Klassen fünf bis acht. So konnte ich nun als Lehrerin auch die Erfahrungen aus meiner Schulzeit nutzen.

Mehrstufenunterricht? Was heißt das eigentlich, wird sich mancher Leser fragen. Eine kurze Erklärung dazu:

Im großen Klassenraum der Lüdersdorfer Schule wurden die Klassen eins bis drei nur von mir unterrichtet. Sicher wissen alle noch, dass gemeinhin eine Unterrichtsstunde 45 Minuten dauert. Allgemein gesagt, wurde also jede Klassenstufe nur 15 Minuten direkt von mir unterrichtet. Die anderen Schüler wurden dann „still“ beschäftigt, mussten rechnen oder Aufgaben aus einem Lehrbuch erfüllen. Natürlich wurden z.B. Leseübungen auch mit der zweiten und dritten Klasse gemeinsam durchgeführt oder Grundrechenaufgaben konnten gemeinsam geübt werden. Musik, Sport und Zeichnen wurde für alle drei Klassen gleichzeitig unterrichtet, u.a.m.

In der ersten Schulwoche kam ich mit den Eltern der Erstklässler zusammen, um über die Einschulung zu sprechen. Diese fand dann am 9. September statt. Meine ersten Schüler (…) waren für meinen Einstand die „idealen“ Schüler: lernwillig, fleißig und - mit der Sprache des Unterstufenlehrers - recht lieb.

Die erste Elternversammlung mit der Wahl des Elternbeirates fand Ende September statt. Die Eltern der Klassen eins bis drei waren eingeladen. Ich war schon ein wenig aufgeregt, aber als

30 Minuten vor Beginn der Versammlung der Kreisschulrat Herr Ostermann erschien, stieg die Aufregung um ein Vielfaches. Vor der Versammlung ging er zum Glück noch zu Herrn H. Köhler, um ihn zu begrüßen. Während der Zeit konnte ich nochmals tief durchatmen und diese - für mich nicht sehr angenehme - Überraschung verarbeiten. Die Versammlung verlief gut, die Eltern diskutierten auch recht emsig. Das empfand ich als sehr positiv, hatte ich doch eine „Amtsperson“ mit im Raum sitzen. In der Auswertung wurde dies vom Kreisschulrat auch hervorgehoben, aber die „sozialistischen Erziehungsziele“ hätte ich doch noch mehr hervorheben sollen...

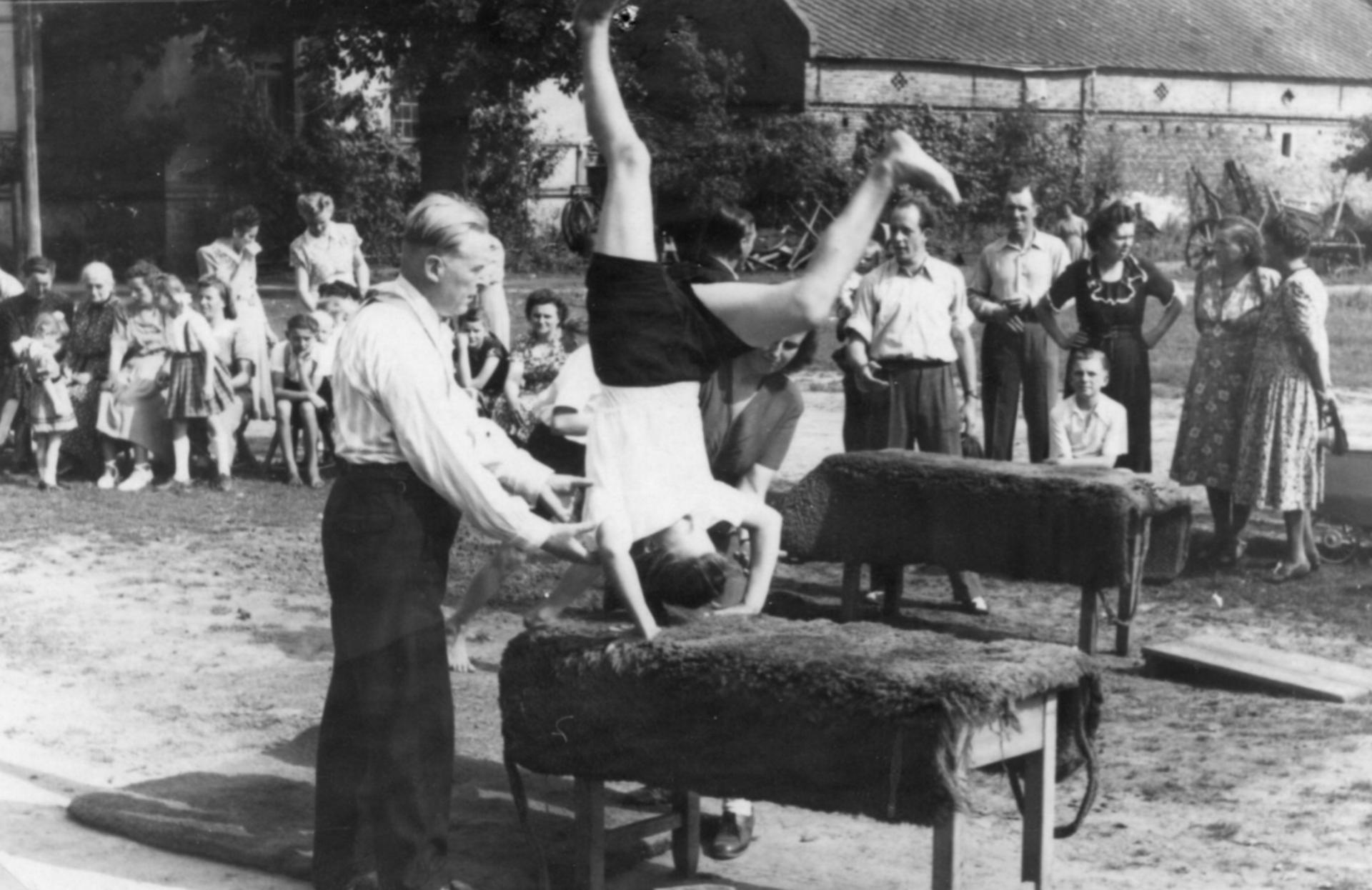

In den drei Jahren meiner Tätigkeit an der Teiloberschule wurde gemeinsam mit den Kindergartenkindern ein Faschingsfest durchgeführt, das traditionelle Kinderfest und die Weihnachtsfeier weiterhin organisiert und gefeiert. Bei der Vorbereitung halfen viele Eltern, insbesondere der Elternbeirat. Bei beiden Veranstaltungen traten inzwischen auch die Kinder des Kindergartens mit auf, die unter der Leitung der Kindergärtnerinnen Frau Bärbel Leder und Margot Hönicke ihre Programme eingeübt hatten. Die Eltern und Großeltern, ehemalige Schüler und ehemalige Lüdersdorfer waren vor allem beim Kinderfest unsere Gäste und Zuschauer. Wie immer fand der Umzug mit den feingemachten Kindern durch das Dorf statt, im Anschluss dann auf der Dorfaue das „Programm“ der Schul- und Kindergartenkinder. Tanzreigen wurden aufgeführt und Wettspiele durchgeführt. Nach einer Pause, der Kaffeezeit, trafen sich alle Kinder und Eltern zum Kindertanz im Schützenhaus. Der Fackelumzug beendete so nach 20 Uhr das Kinderfest. Danach konnten die Erwachsenen noch das Tanzbein schwingen und das mit Livemusik! Wo findet man das heute noch: Tanzabend mit Livemusik? Ja, das war auch nur wegen der hohen Spendenbereitschaft der Eltern möglich. Die Mitglieder des Elternbeirates gingen einige Wochen vor dem Kinderfest von Haus zu Haus, erbaten Spenden für das Kinderfest. Auch der Rat der Gemeinde hatte Geld dafür eingeplant. Von dem gesammelten Geld wurden dann Geschenke und Preise für die Wettspiele, die am Nachmittag stattfanden, gekauft.

Als ich meine „Dienststelle“ in Lüdersdorf antrat, wusste ich, das dies nicht für ewig mein Arbeitsort sein wird. Die Teiloberschulen sollten aufgelöst werden. Im September 1969 wurden in der Teiloberschule Lüdersdorf die letzten Schüler eingeschult. Dies waren Jörg Hemp und Birgit Spiesecke. 1969/70 wurde die Teiloberschule Lüdersdorf geschlossen. Die Schüler besuchten dann teilweise noch die Teiloberschule in Klein- Schulzendorf und Wiesenhagen. Die dritte Klasse, die vier Jungen, die ich zuerst eingeschult hatte, fuhren nach Trebbin zur Schule.

In Lüdersdorf wurde am 4. Juli 1970 das letztes Kinderfest gefeiert. In meiner letzten Rede bedankte ich mich bei den Eltern und dem Elternbeirat für die stets gute Zusammenarbeit. Ich zog Resümee über meine Tätigkeit in Lüdersdorf, aber auch über die Historie der Lüdersdorfer Schule, geprägt durch die Arbeit des langjährigen Schulleiters Herrn Heinrich Köhler. Über dessen Arbeit an anderer Stelle berichtet wird. Mit dem traditionellen Lied „Kein schöner Land“ wurde das Fest vor der Schule beendet.

Ab 1. September 1970 begann nun auch für alle „kleinen“ Lüdersdorfer Schüler der neue Schulweg, er begann mit einer Busfahrt...Auch ich fuhr dann oftmals mit dem Bus- wieder zur Trebbiner Goethe- Schule. Freute mich auf das „Lehrerkollektiv“. Man konnte in den Pausen Erfahrungen austauschen und sich über Probleme unterhalten u.a.

In Trebbin, begann ich September 1970 mit einer ersten Klasse. Auch Kinder aus Lüdersdorf waren dabei. Die Erfahrungen, die ich im Mehrstufenunterricht gesammelt hatte, konnte ich in Trebbin oftmals in der Partner- oder Gruppenarbeit mit den Schülern umsetzen.

Natürlich verfolgt man als Lehrer den Werdegang „seiner“ Schüler. Man trifft sich, feiert gelegentlich zusammen, spricht miteinander. Ich persönlich empfinde dies als das Schönste in meinem Beruf, zu sehen oder zu hören, was aus den Kindern so geworden ist.

Irmgard Pienz (1919–1999)

Über meine Erinnerungen an die Lüdersdorfer Schulzeit

Die neue Schule wurde mit Lehrerwohnung – damals schon für den zweiten Lehrer mitgeplant – 1929 erbaut. Bei der Grundsteinlegung waren wichtige Persönlichkeiten und wir Kinder dabei. An der Hofseite, rechts vom Eingang zur Schule wurden eine Flasche und wichtige Dokumente, auch Geld, eingemauert. Im Frühjahr wurde mit der Errichtung der Schule angefangen und im Herbst konnten wir schon einziehen. Wir waren stolz. Jedes Kind hatte nach Größe seinen Stuhl. Die Tische hatten eine schwarzlackierte Platte und je zwei Kinder einen Tisch und nicht mehr die engen Bänke. Tintenfässer waren im Tisch versenkbar.

Es waren zwei Klassenzimmer, verbunden durch eine große Tür. Die Wand zum kleinen Klassenzimmer war als Tafel in drei oder vier Tafeln aufgeteilt. Geheizt wurde im kleinen Raum.

Da möchte ich an Frau Martha Viol erinnern, die Oma von Peter Güthling. Sie hielt die Schule sauber und heizte. Wenn wir zur Schule kamen, war es im Winter schön warm. Außerdem gab es einen Nachmittag Handarbeitsunterricht für die Mädchen. Wir haben bei ihr sehr viel gelernt. Etwas Besonderes hatte unser Schulhaus noch. Ich meine die Schuluhr an der Giebelseite der Straße. Noch spät auf dem Feld war ihr Glockenschlag zu hören. Jede Stunde schlug sie voll und halbstündlich mit einem Schlag. Es war auch ein Wahrzeichen des Dorfes. Mir tut es leid, dass sie stillsteht. Man hat sich daran gewöhnt. Ging man vorbei, schaute man hoch.

Zu meiner Schulzeit machte Herr Köhler, unser Lehrer, mit uns viele Wanderungen zum Wald, zum Schulzensee. Wir sammelten Blumen und Pflanzen, sprachen über Bäume und Vogelstimmen. In der Schule zurück gekehrt wurde über Namen und Nutzen im Pflanzenreich gesprochen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber es kann nichts Schöneres geben, als den Kindern Wissenswertes über die Natur beizubringen. Ich kann Herrn Lehrer Heinrich Köhler nur danken für die gute Allgemeinbildung in allen Fächern des Schulwesens.

Bei unseren Wanderungen wurde auch der Gesang von Marsch- und Volksliedern nicht vergessen.

Am letzten Sonntag im August war Kinderfest. Die Mädchen mit Kränzen im Haar, je zwei Mädchen trugen eine mit Blumen und Seidenpapier geschmückten Bügel, die Jungen mit Pusterohr und ein Blumenstrauß oben drin, so wurde mit Musik durchs Dorf spaziert. Es gab Kreisspiele, Sackhüpfen, Topfklopfen, Strangziehen und sportliche Übungen. Als Preise für die Gewinner gab es Hefte, Bleistifte, Radiergummi, Griffel und auch Schiefertafeln, Lineale und Bonbons. Wurde es langsam dunkel, begann der Fackelzug. Viele Bewohner stellten brennende Kerzen auf den Fensterbänken auf. Beim Marsch durchs Dorf sah es wunderschön aus.

Mit einer kurzen Ansprache und einem „Danke“ an die ganze Gemeinde beendete Herr Köhler unser Kinderfest. Die Erwachsenden waren aber aufgefordert, beim gemütlichen Beisammensein noch das Tanzbein zu schwingen.

Vor Weihnachten probte Herr Lehrer Köhler Theater mit den Kindern. Theaterstücke, Weihnachtslieder und Gedichte für ein Fest mit den Einwohnern. Am Anfang wurde die Geburt des Christkindes gespielt und dann alle in die Welt der Elfen, Zwerge und Nixen versetzt. Auch der Weihnachtsmann fehlte nicht. Für alle Kinder, auch die noch nicht zur Schule gingen, wurden Äpfel, Nüsse und Pfefferkuchen verteilt. Bezahlt wurde alles durch freiwillige Spenden der Dorfbewohner.

Aus allen Dörfern Gadsdorf, Christinendorf, Märkisch Wilmersdorf, Kleinschulzendorf, Wiesenhagen und Kliestow hatten die Schulen jedes Jahr ein gemeinsames Dorffest. Es fand jedes Jahr im anderen Ort statt. Hier ging es um Weitsprung, Werfen und Laufen. Die Besten bekamen eine Urkunde. Zum 1. April war Schulentlassung. Vorher gab es verschiedene Prüfungen. Bei der Entlassungsfeier haben Schüler Gedichte vorgetragen und nach der Ansprache von Herrn Köhler war die Zeugnisübergabe.

Ich habe zweimal bei der Entlassung ein Gedicht aufgesagt. Nach meiner Erinnerung ging es so:

Der Kindheit goldene Ruhe, nun ist sie aus für Euch!

Ihr lasst die Kindheitsschuhe zurück ins Elternhaus!

Ihr lässt der Schule Lehre, zieht aufwärts in das Sein!

Und denkt heute ohne zähren an der vergangenen Jahre Zeit!

Und zieht ihr aus ins Weite, zieht Elternliebe mit,

und Lehrertreu geleitet unsichtbar euren Schritt!

Ihr Wünschen wird umschweben euch Engelsflügel gleich!

will Fährnis euch umgeben, will die Versuchung machen euch!

Dann treten erste Werte auf, die einst das Ohr vernahm,

wie aus goldener Forte Euch segnet wunderbar!

Es war immer, als würde ein Vater seine Kinder ins Leben schicken!

Pressemeldung Luckenwalder Rundschau vom 09.05.2011 "Das Vermächtnis der Lehrer" von Uta Franke

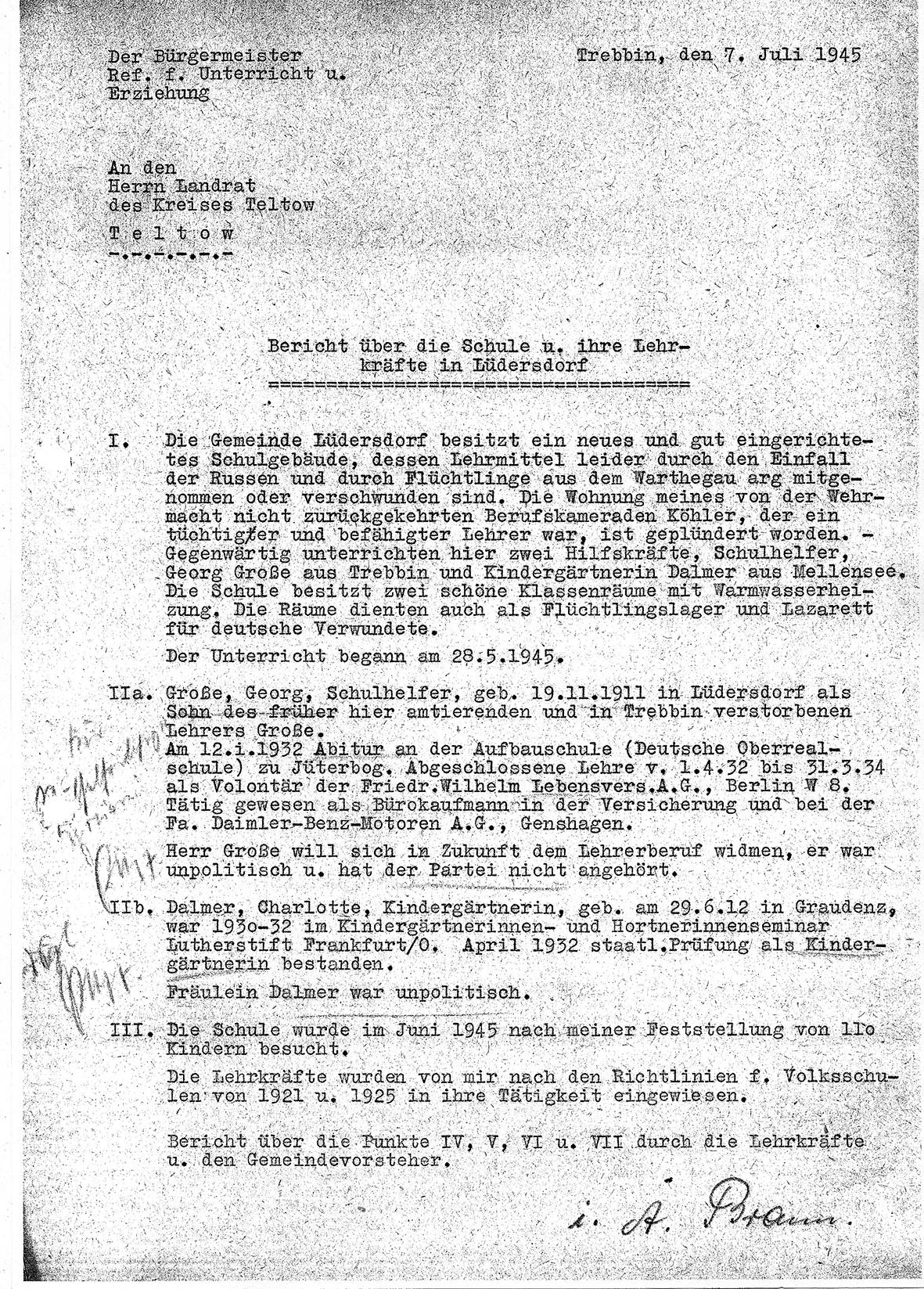

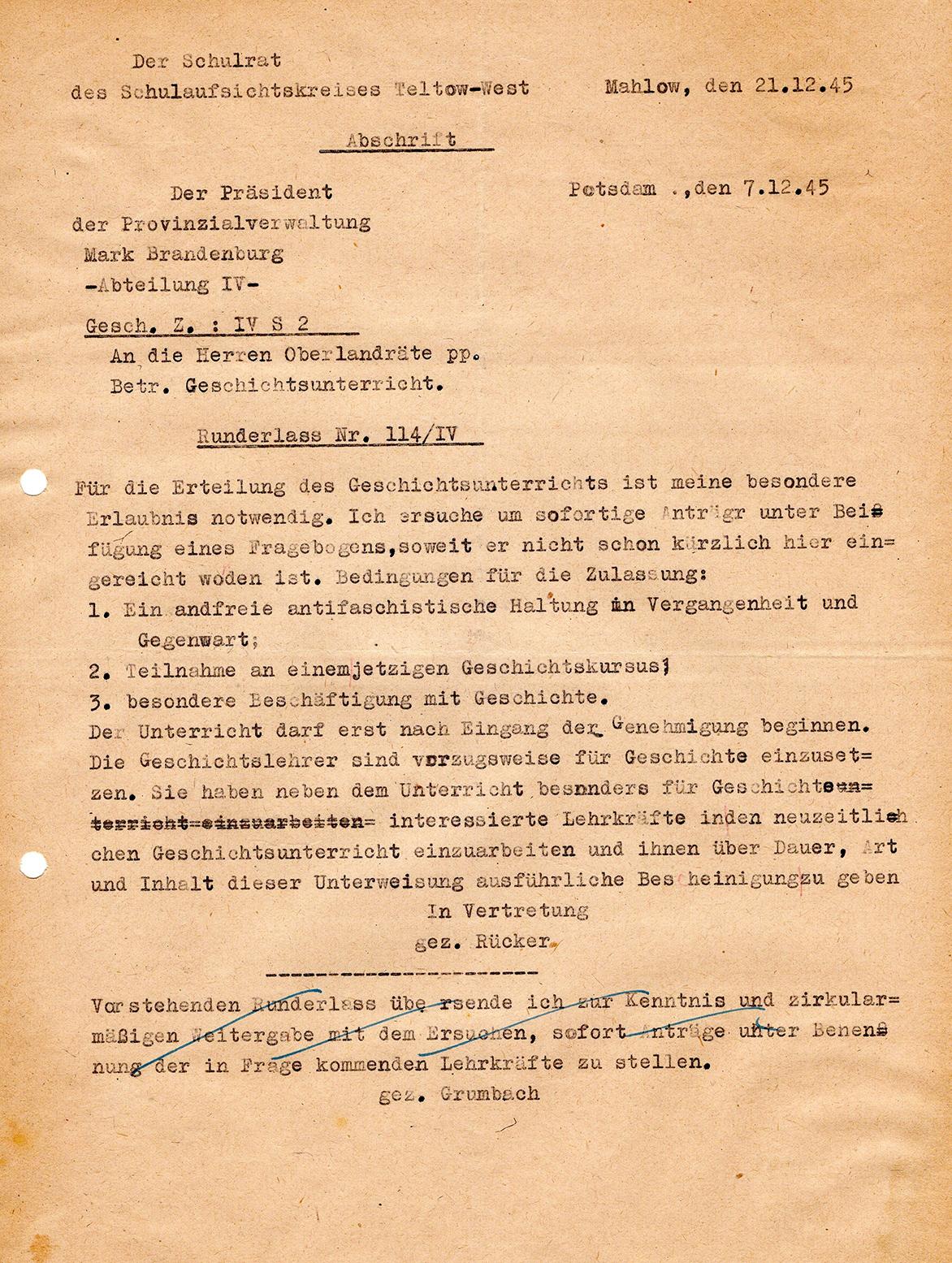

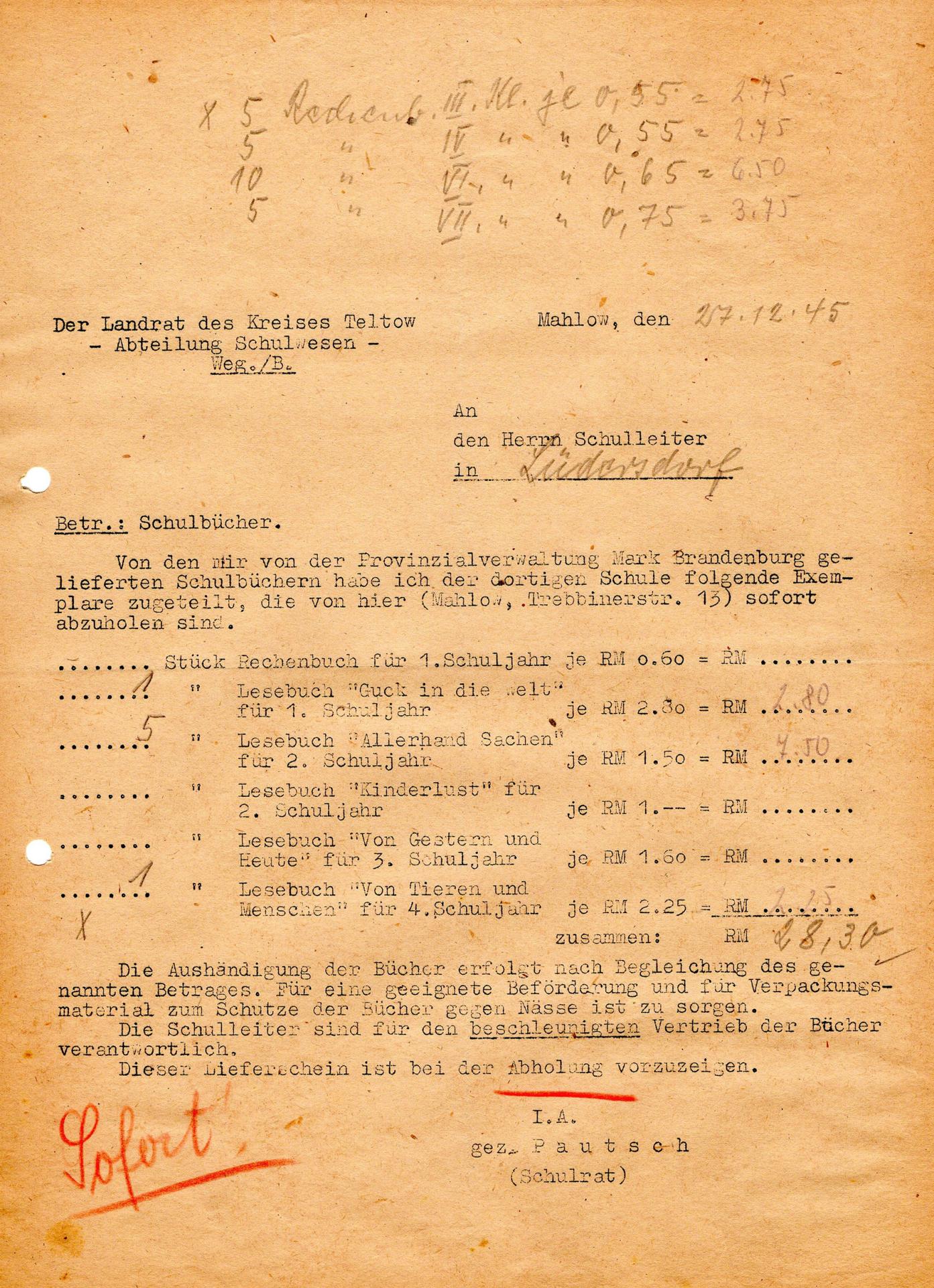

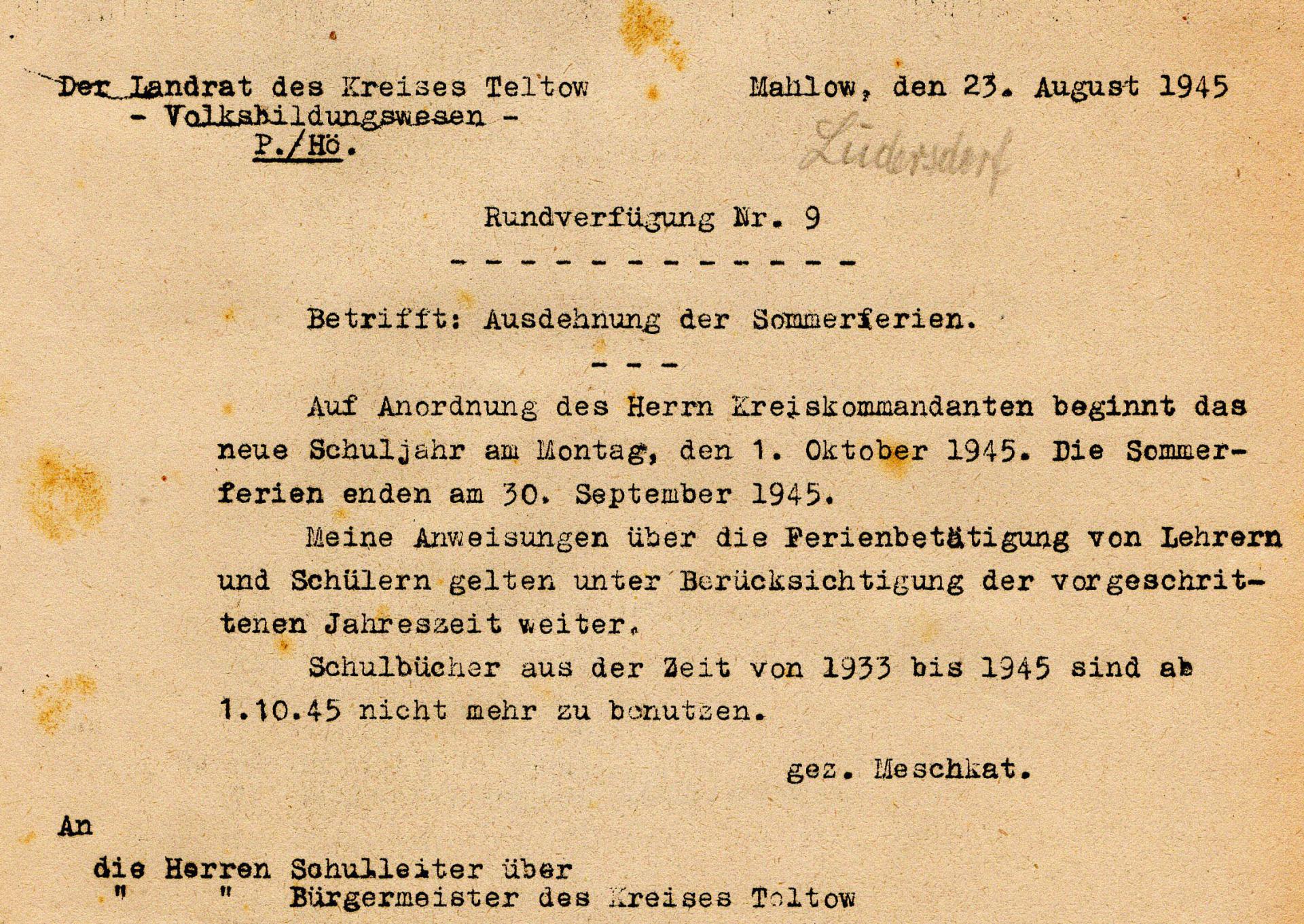

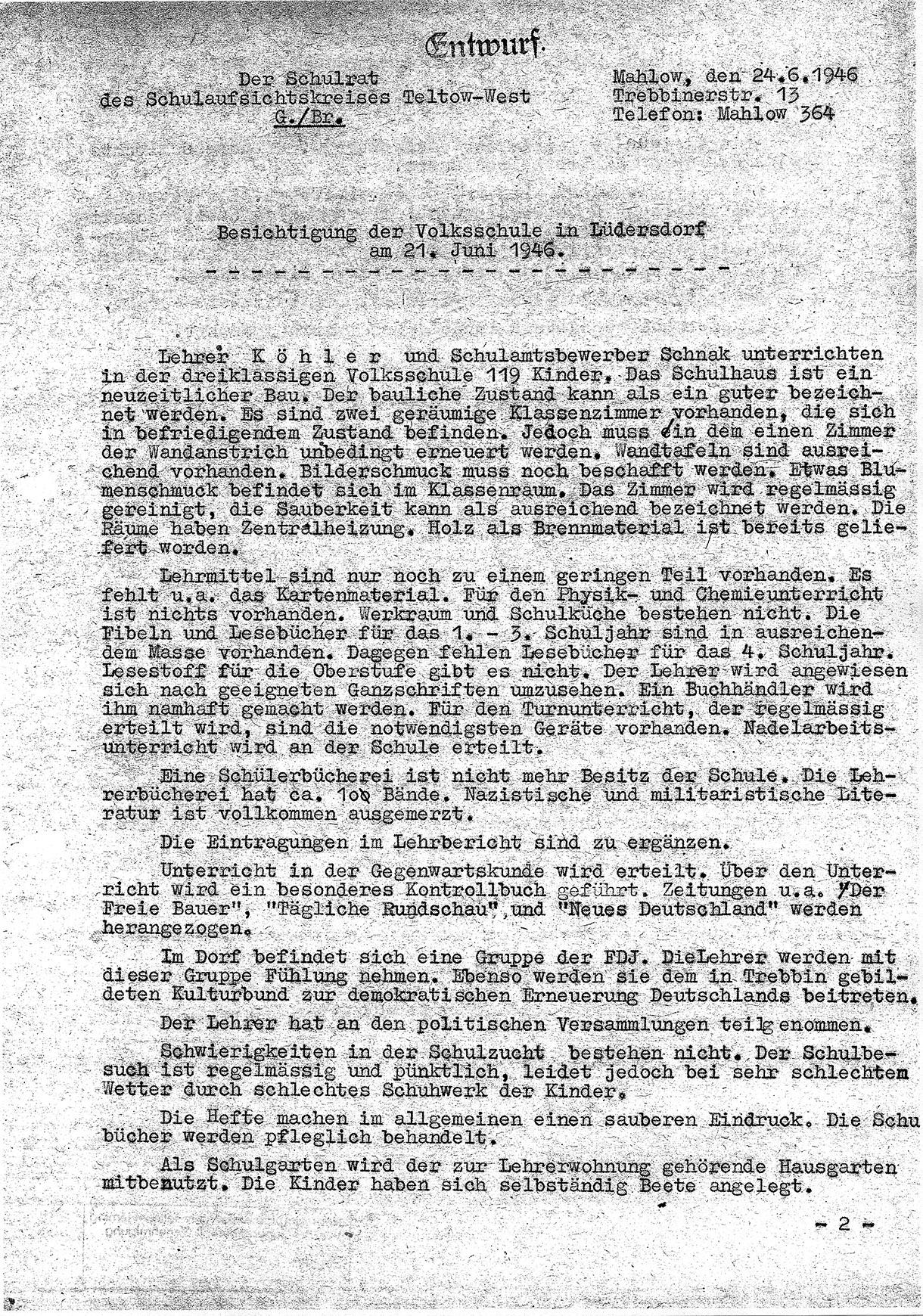

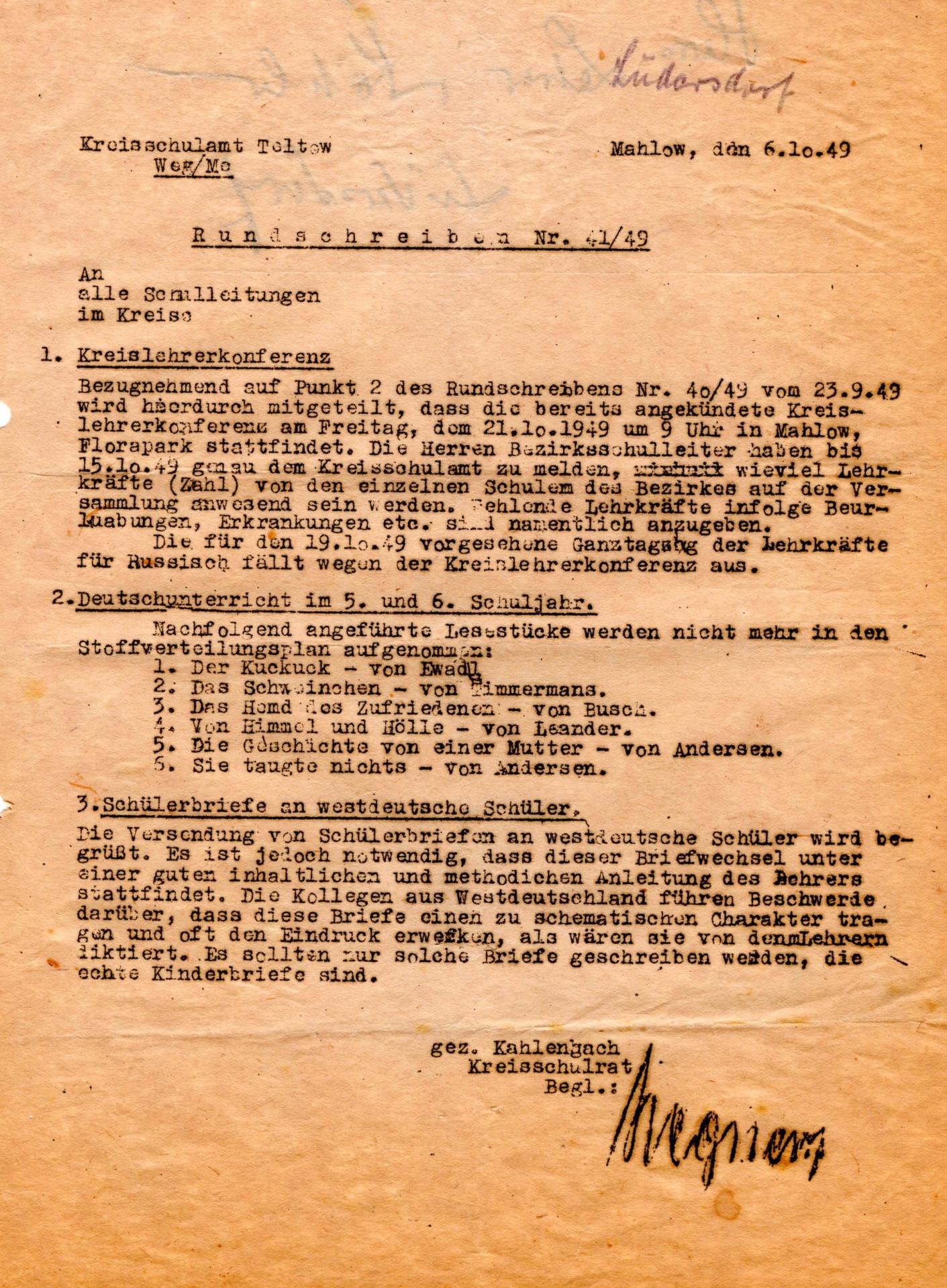

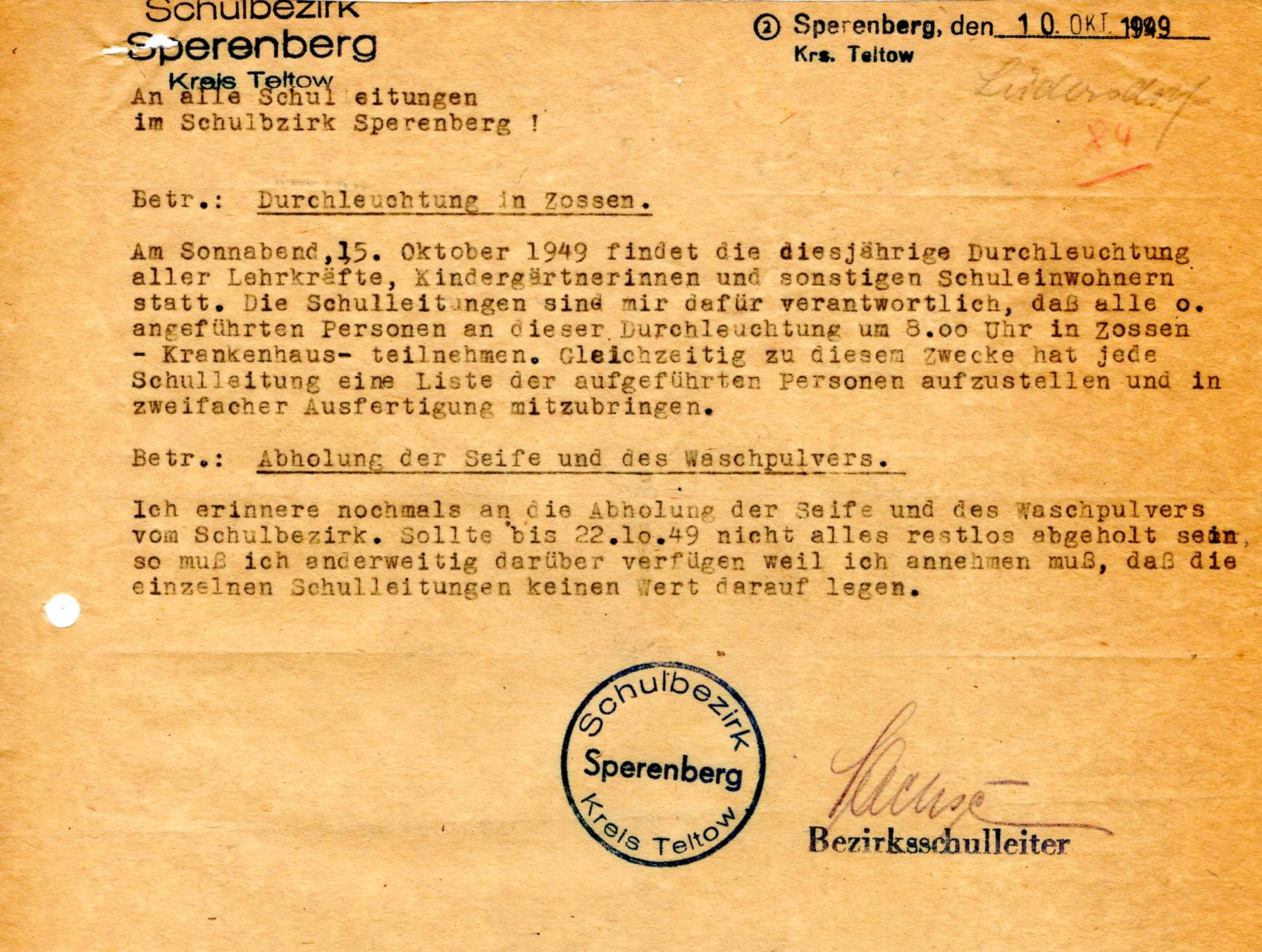

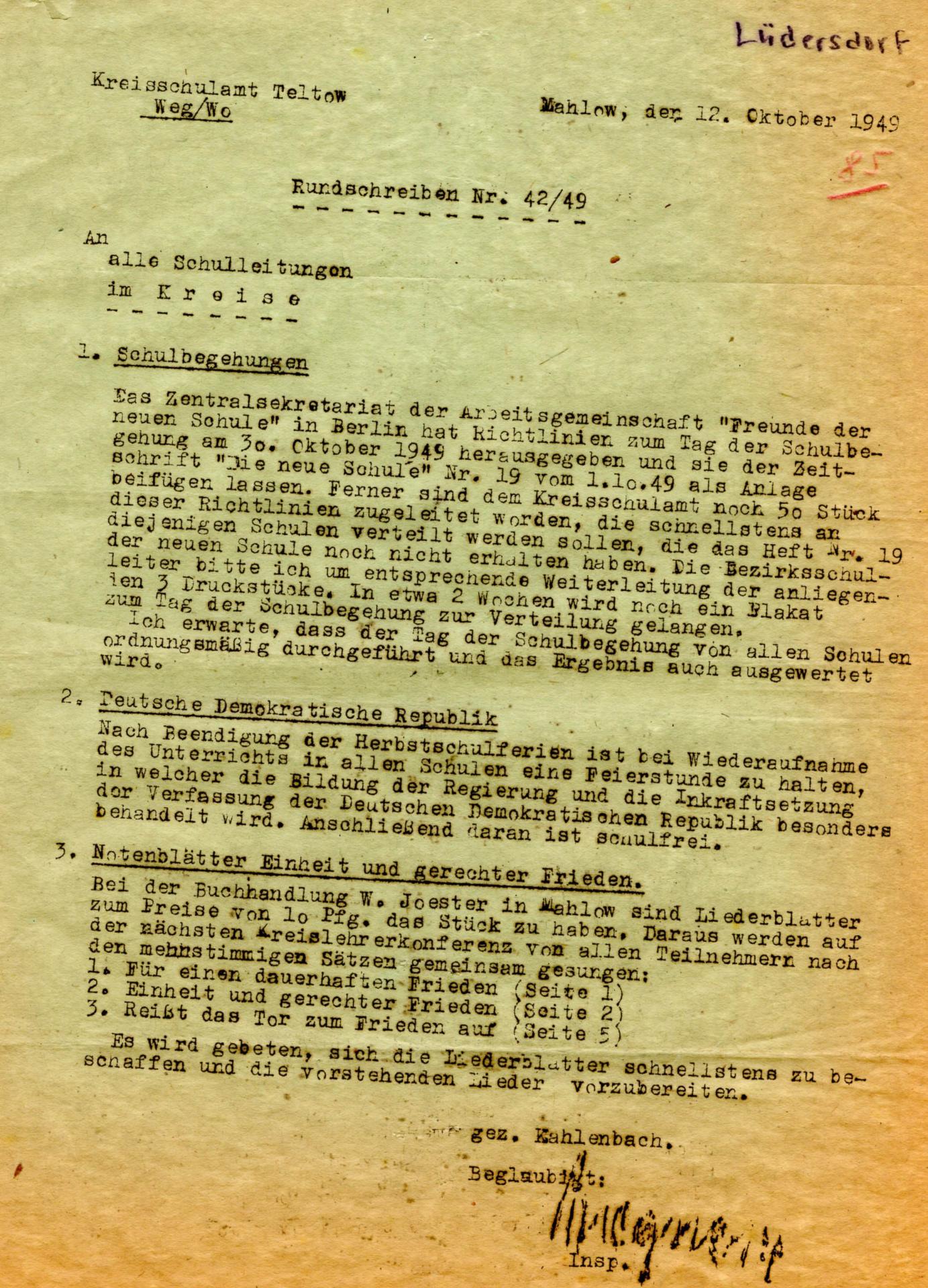

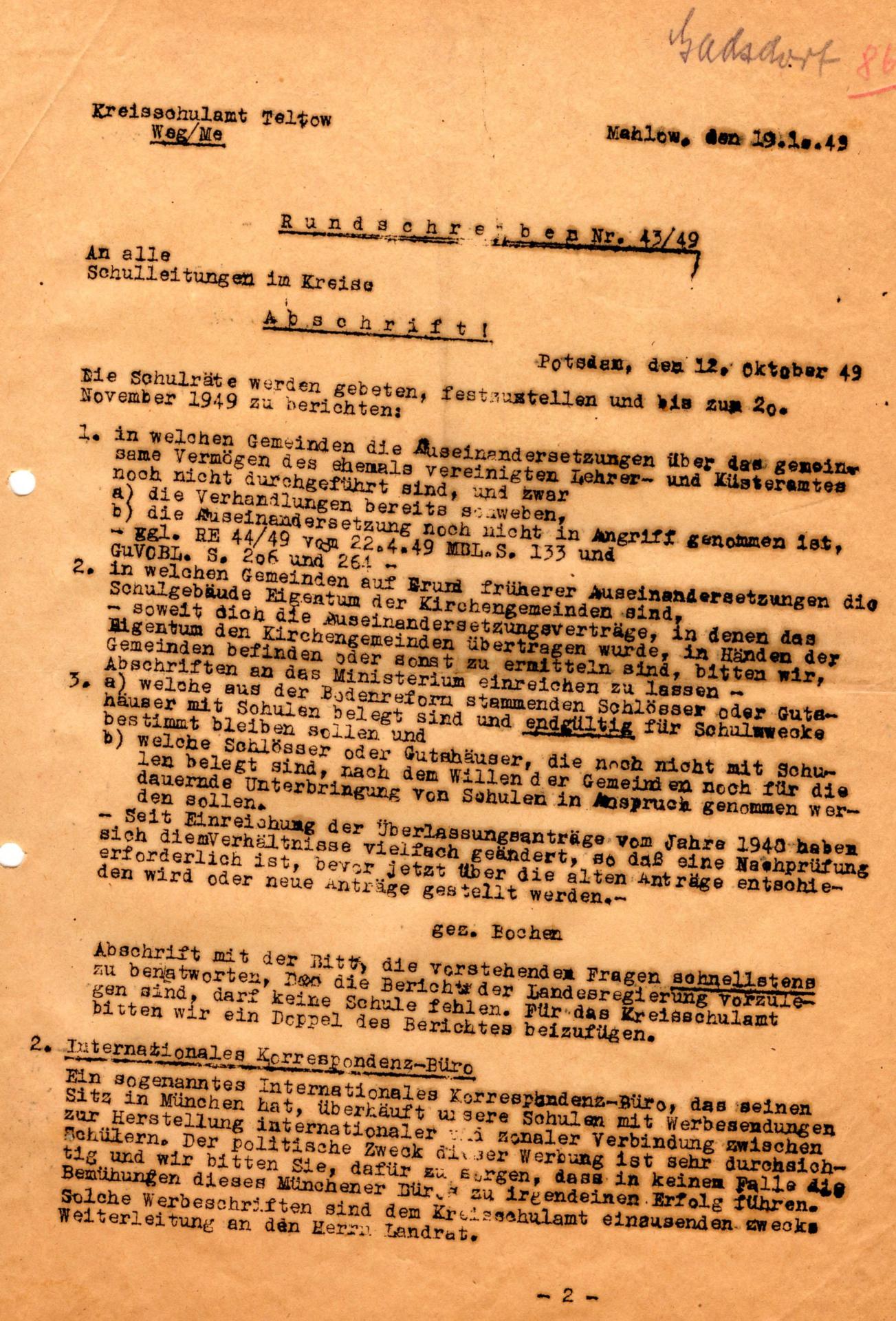

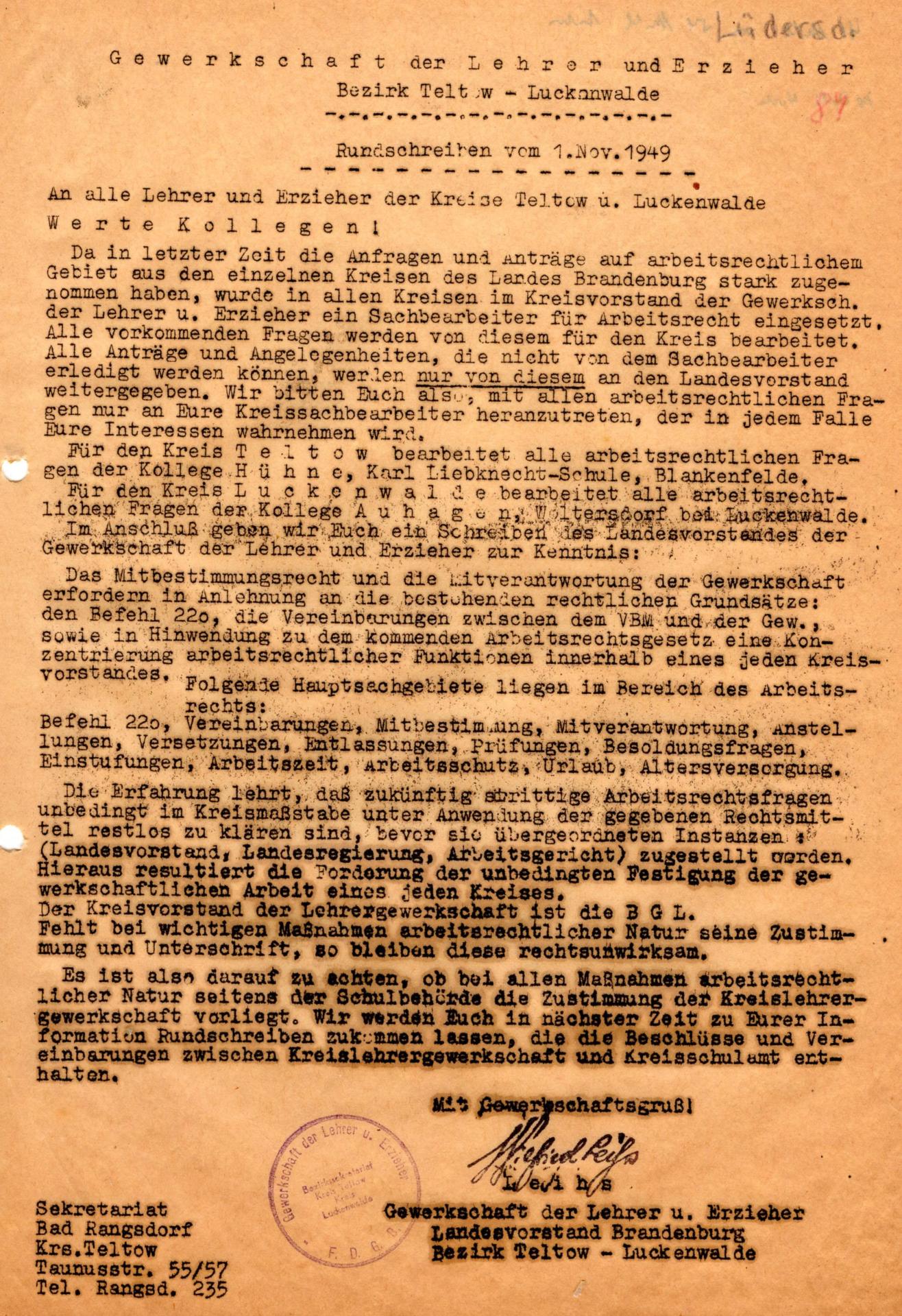

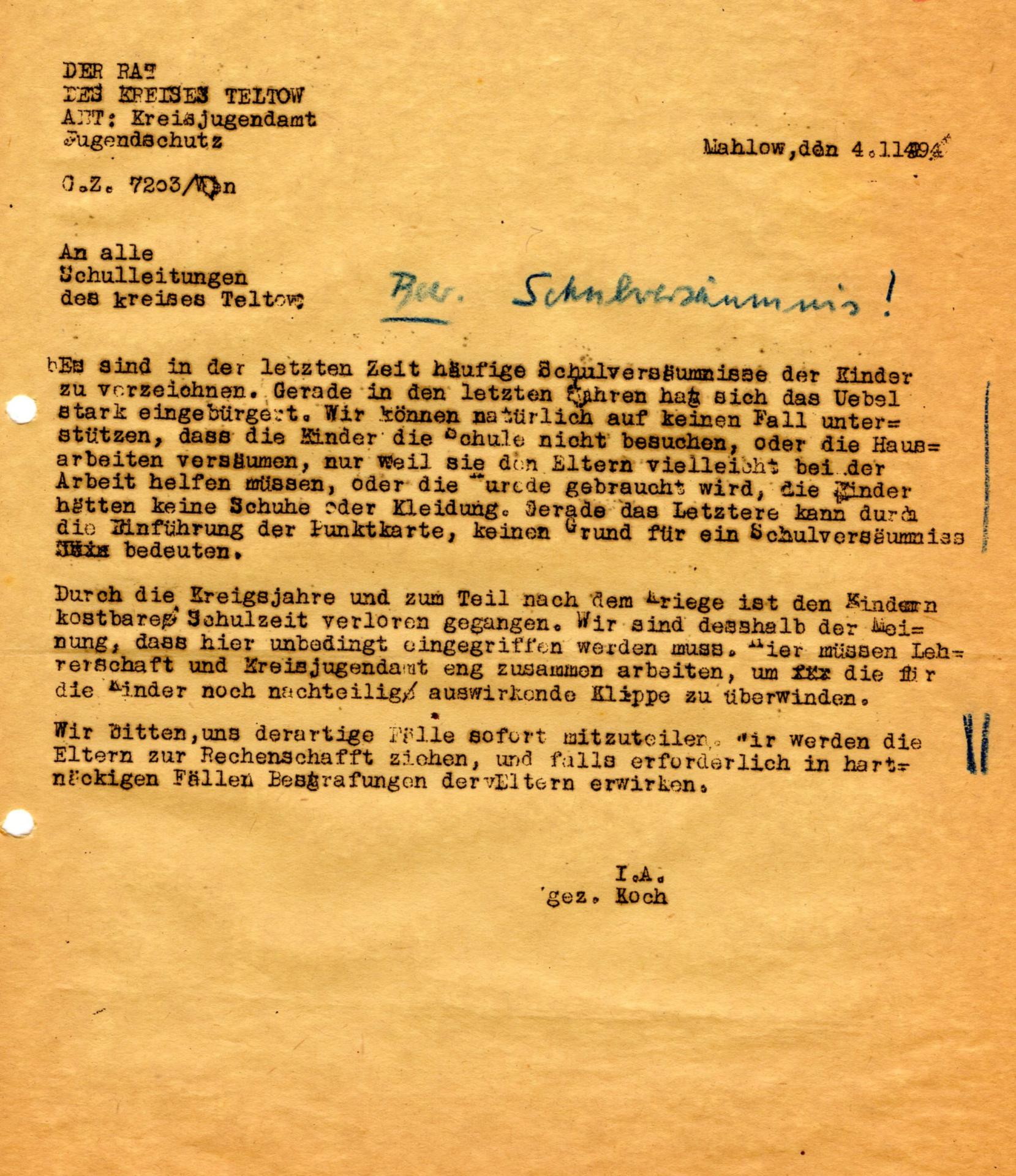

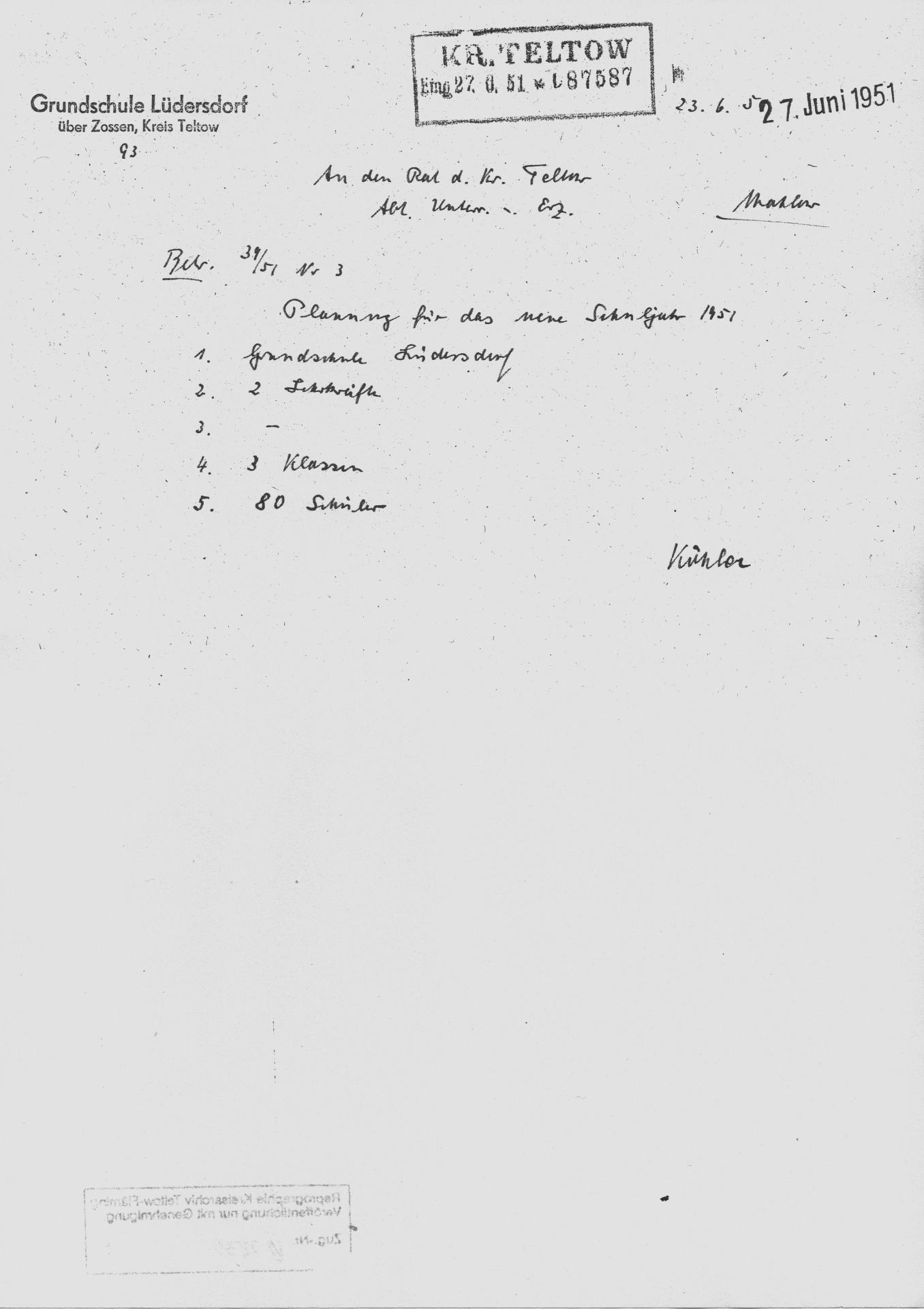

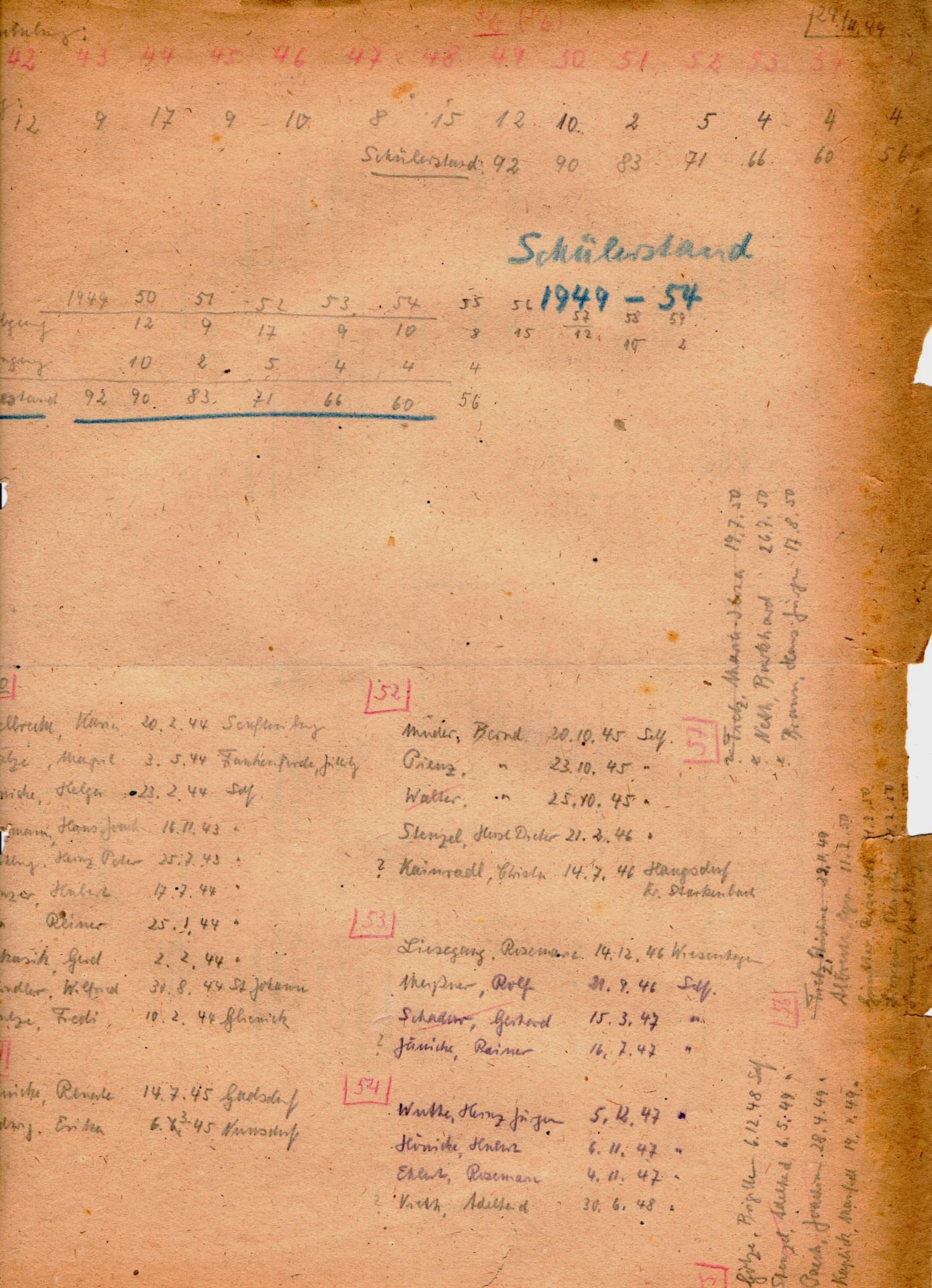

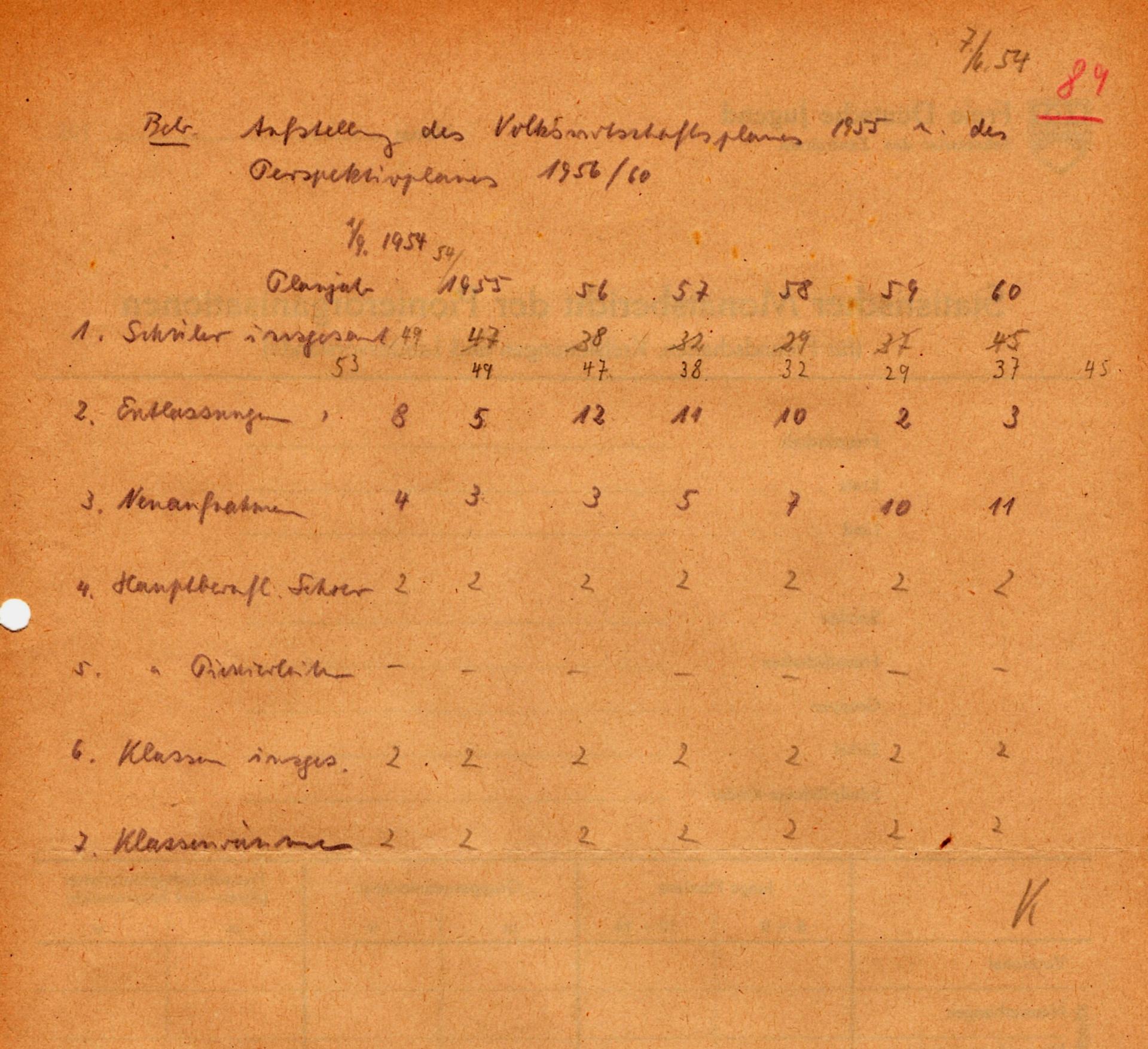

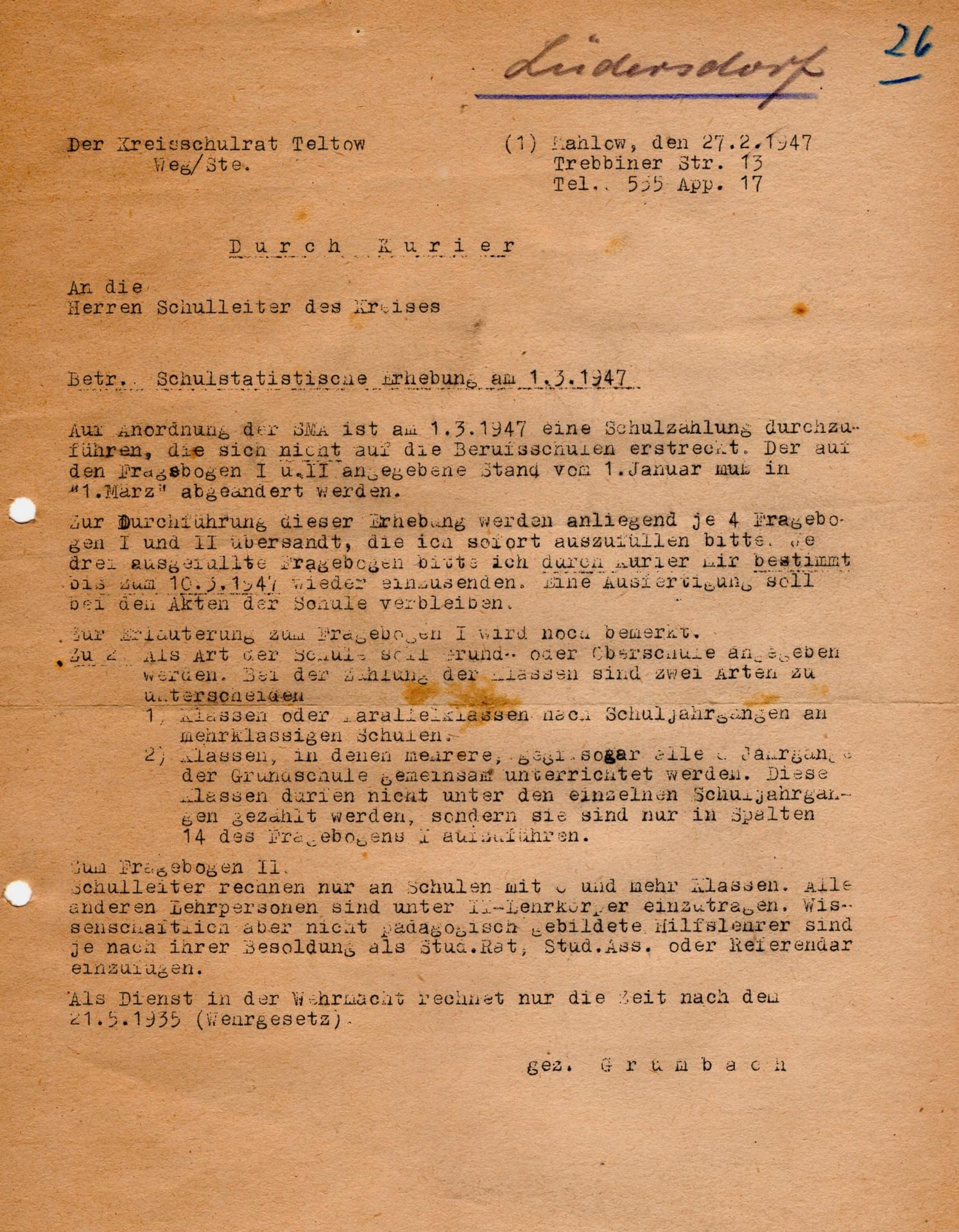

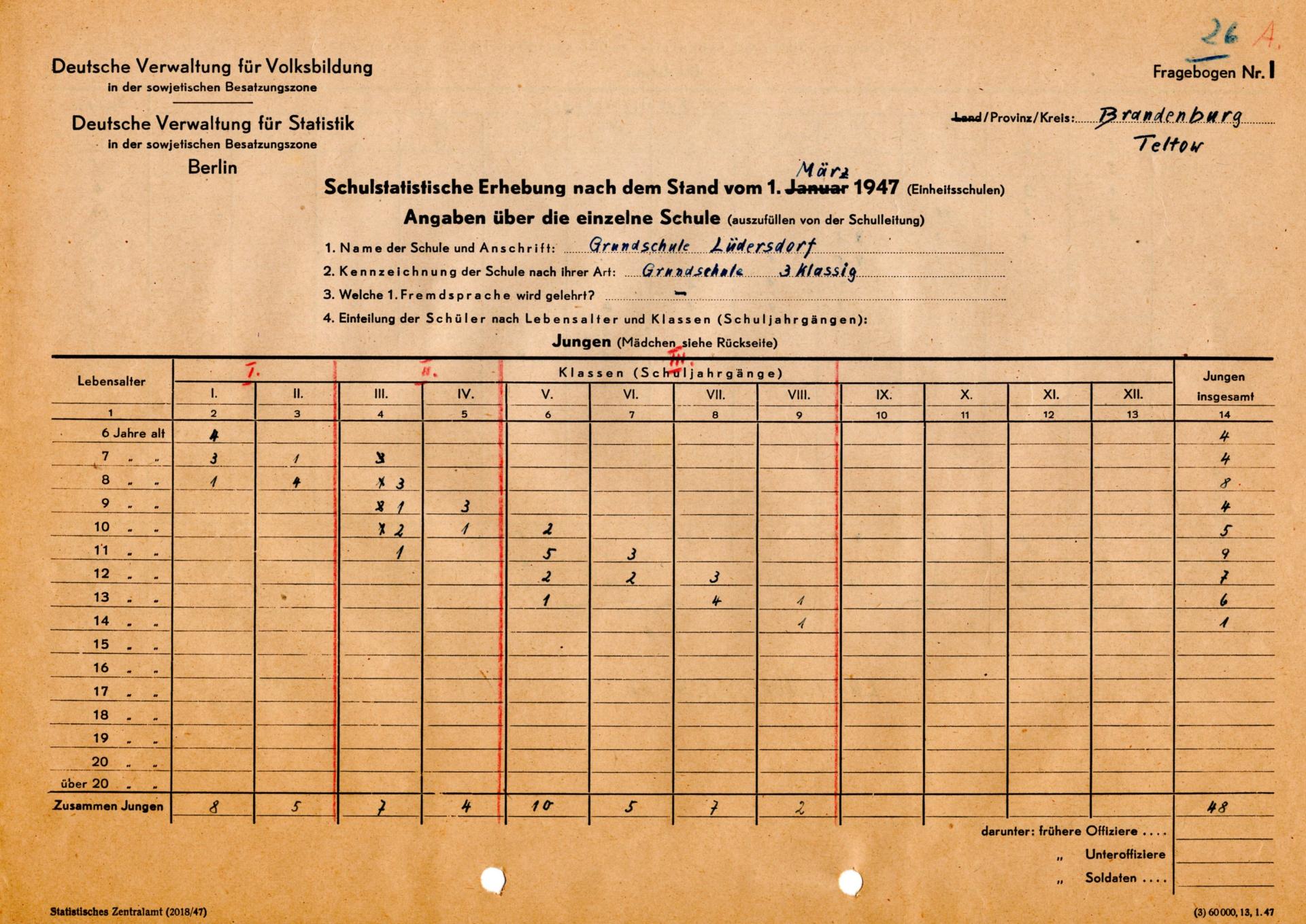

Historische Dokumente zur Lüdersdorfer Dorfschule

Aus dem Jahr 1945

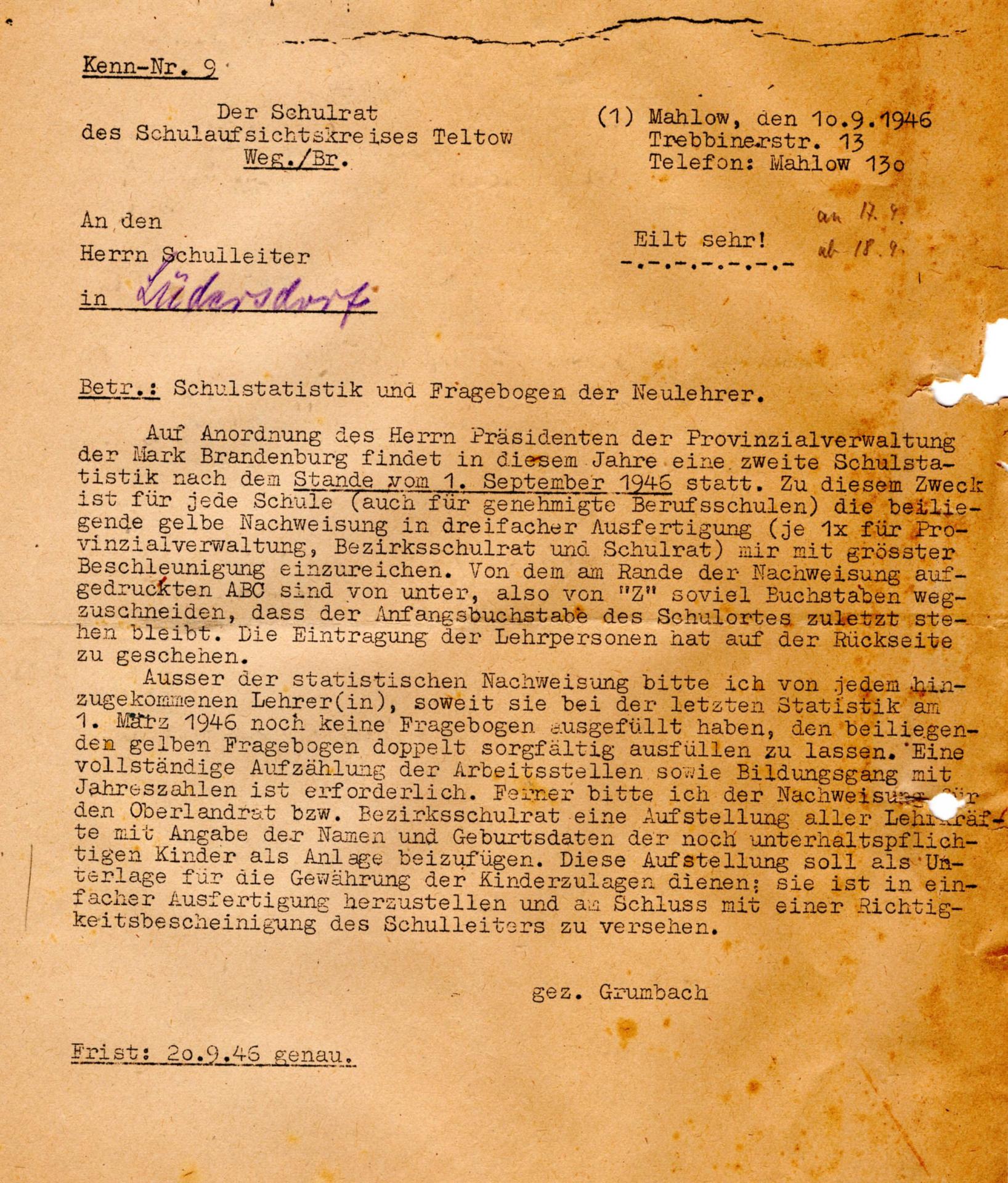

Aus dem Jahr 1946

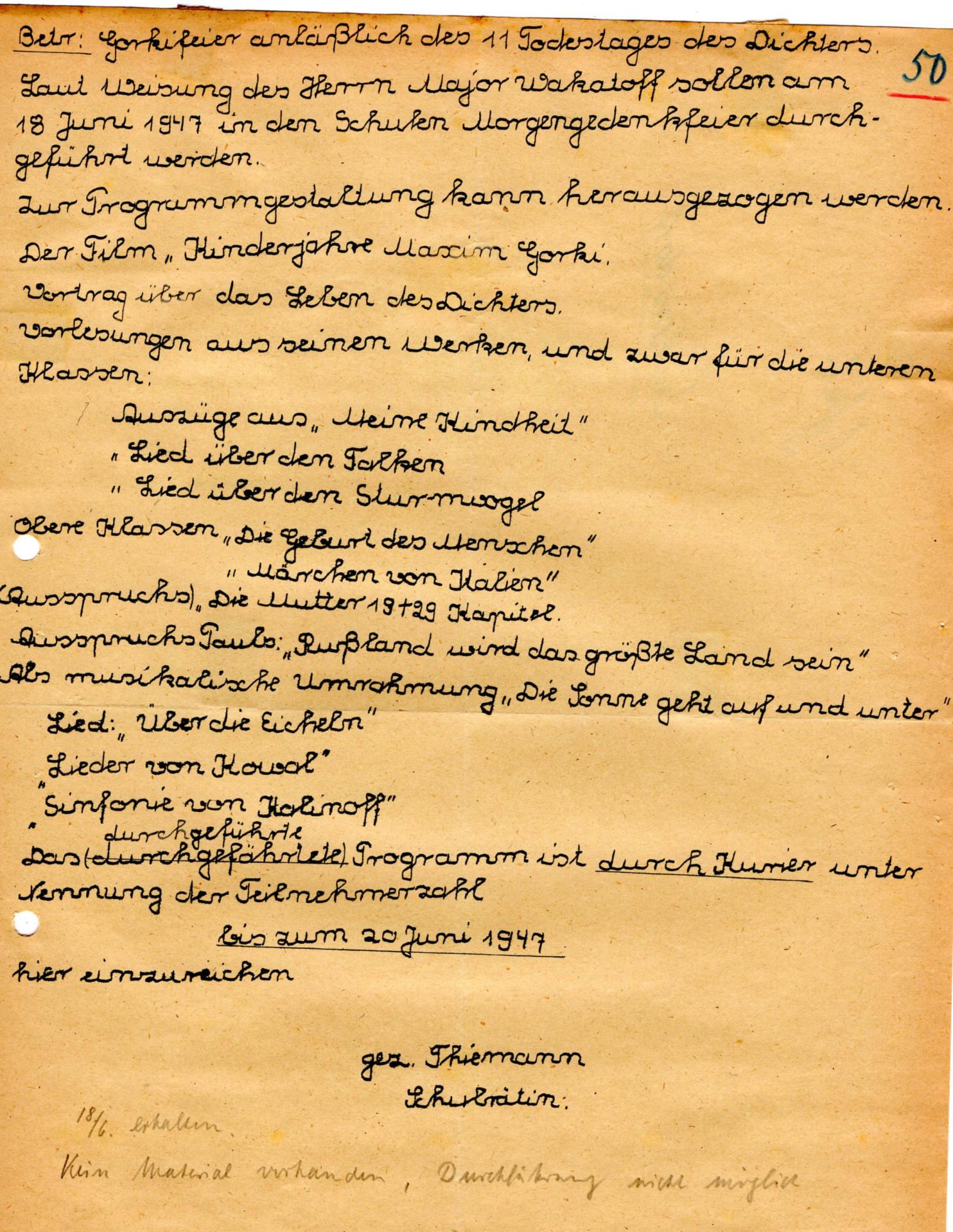

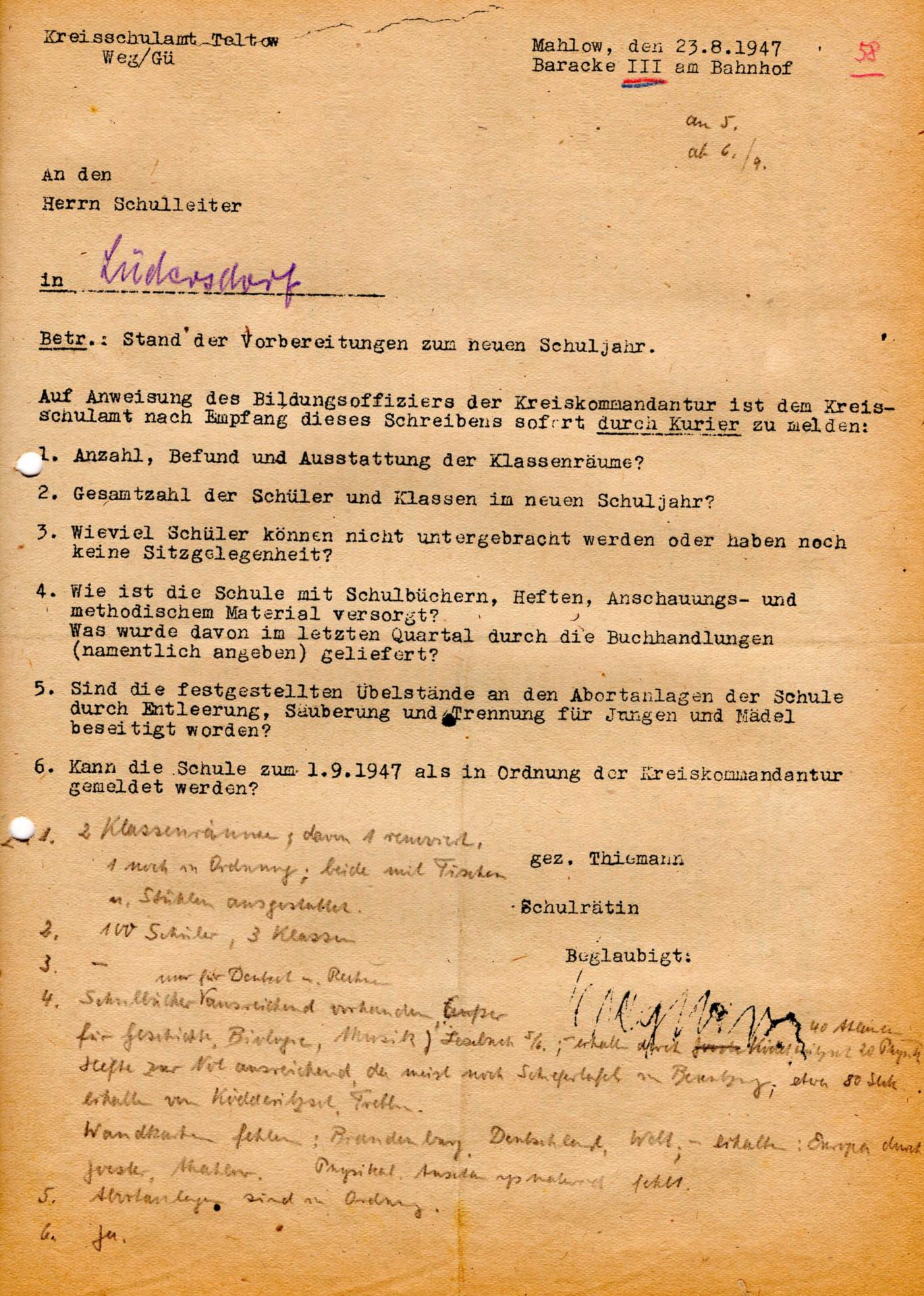

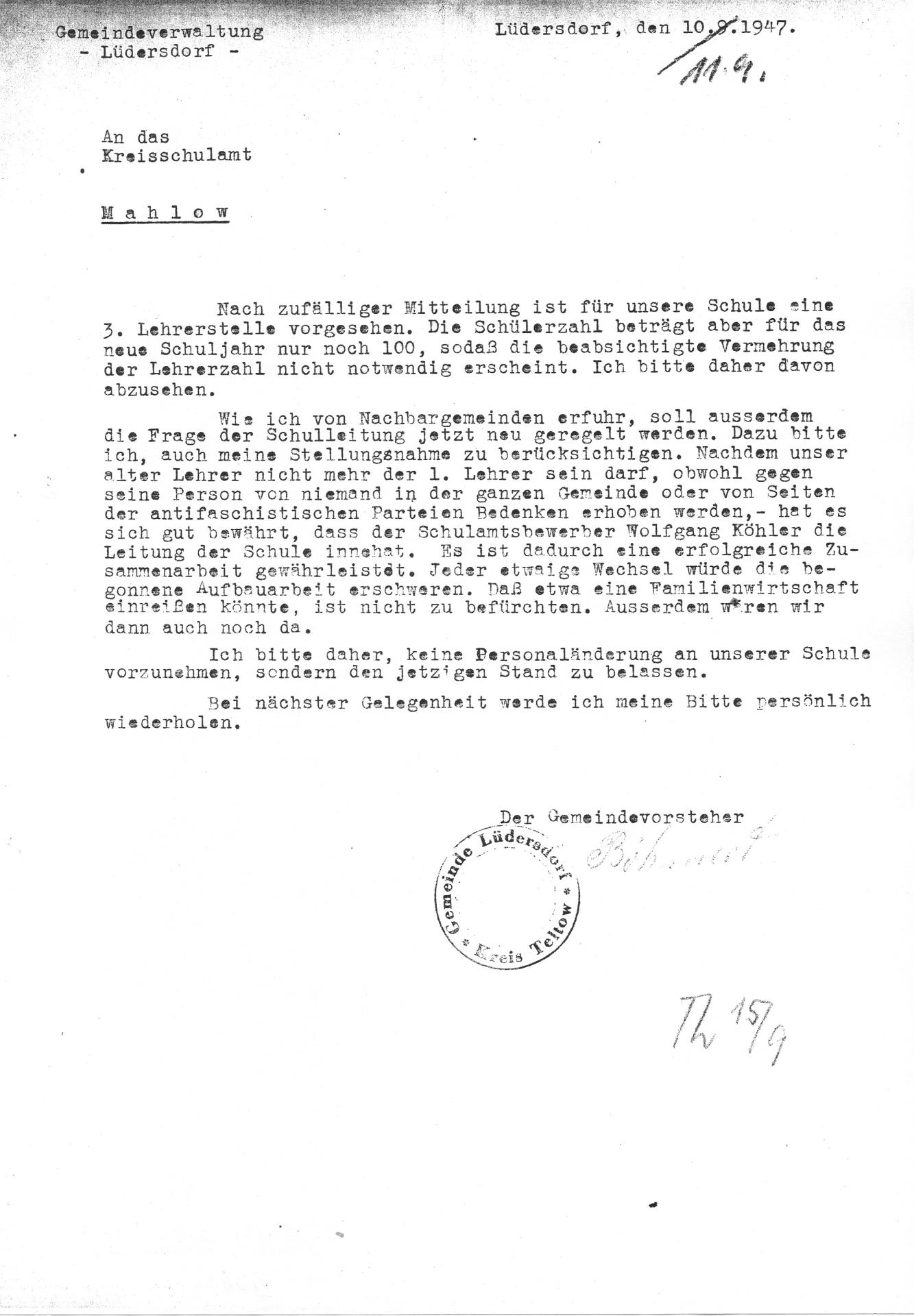

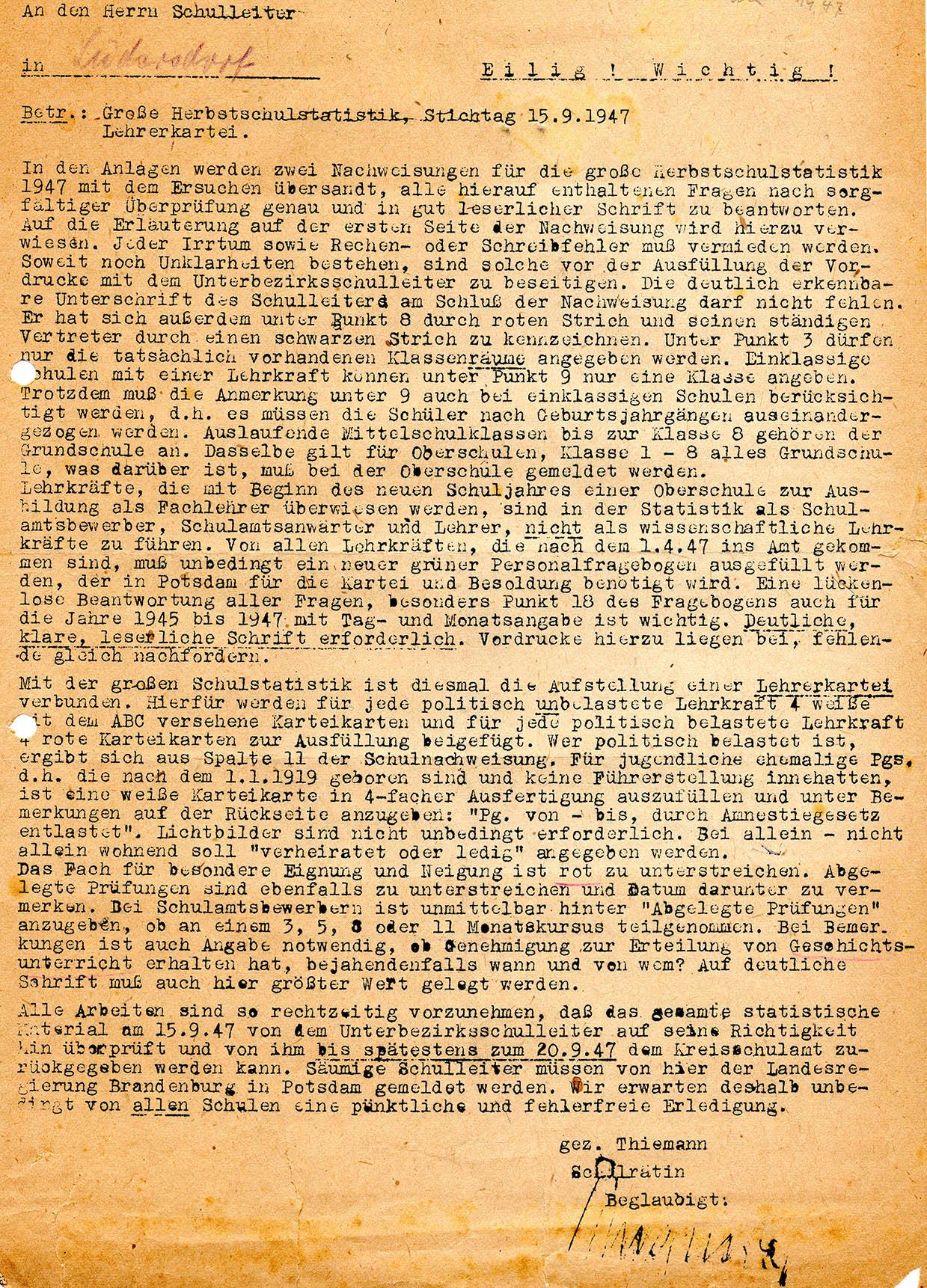

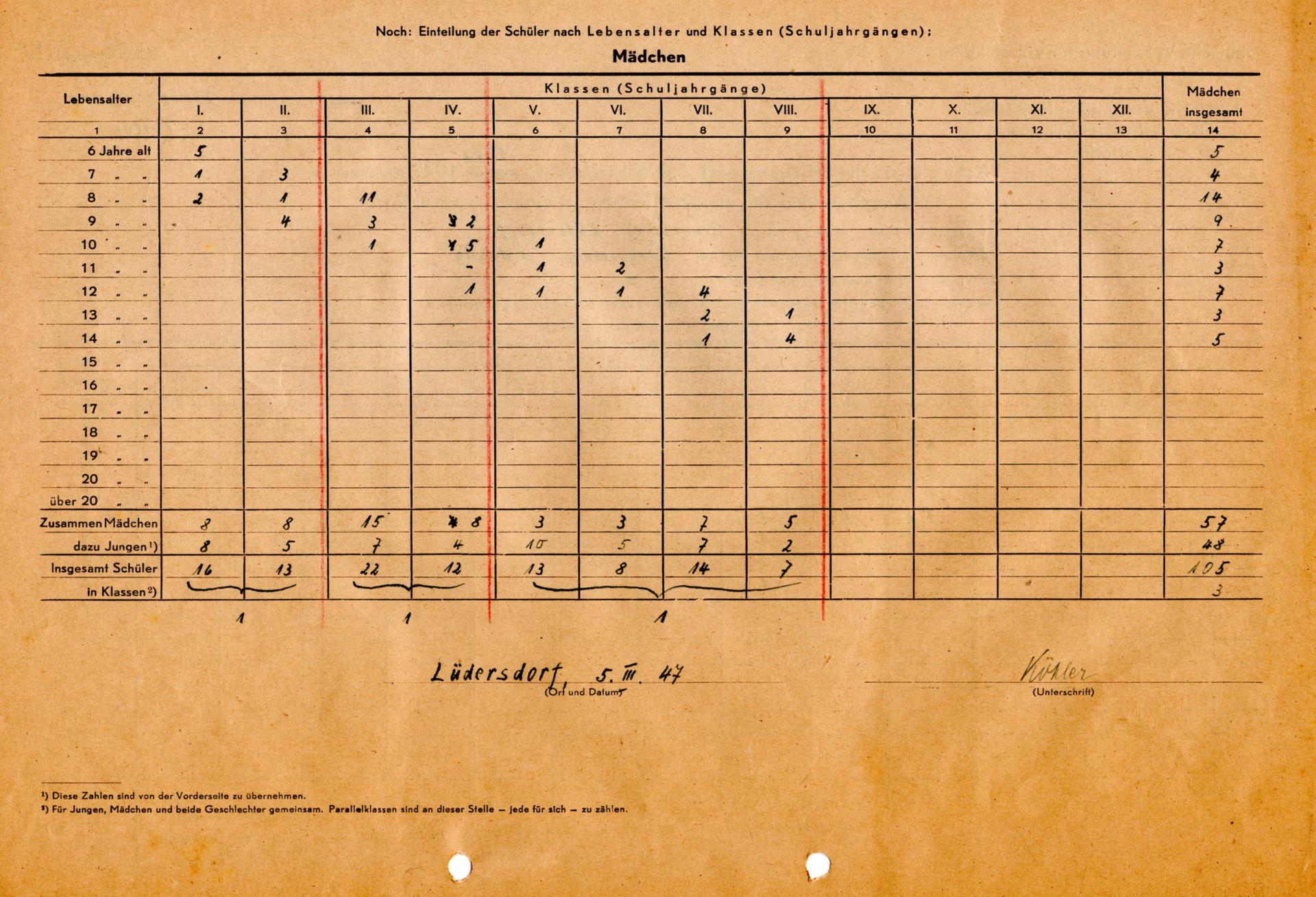

Zum und aus dem Jahr 1947

Pressemeldung E&W plus 05/2006

von Ursula und Werner Fritzsche, Perleberg

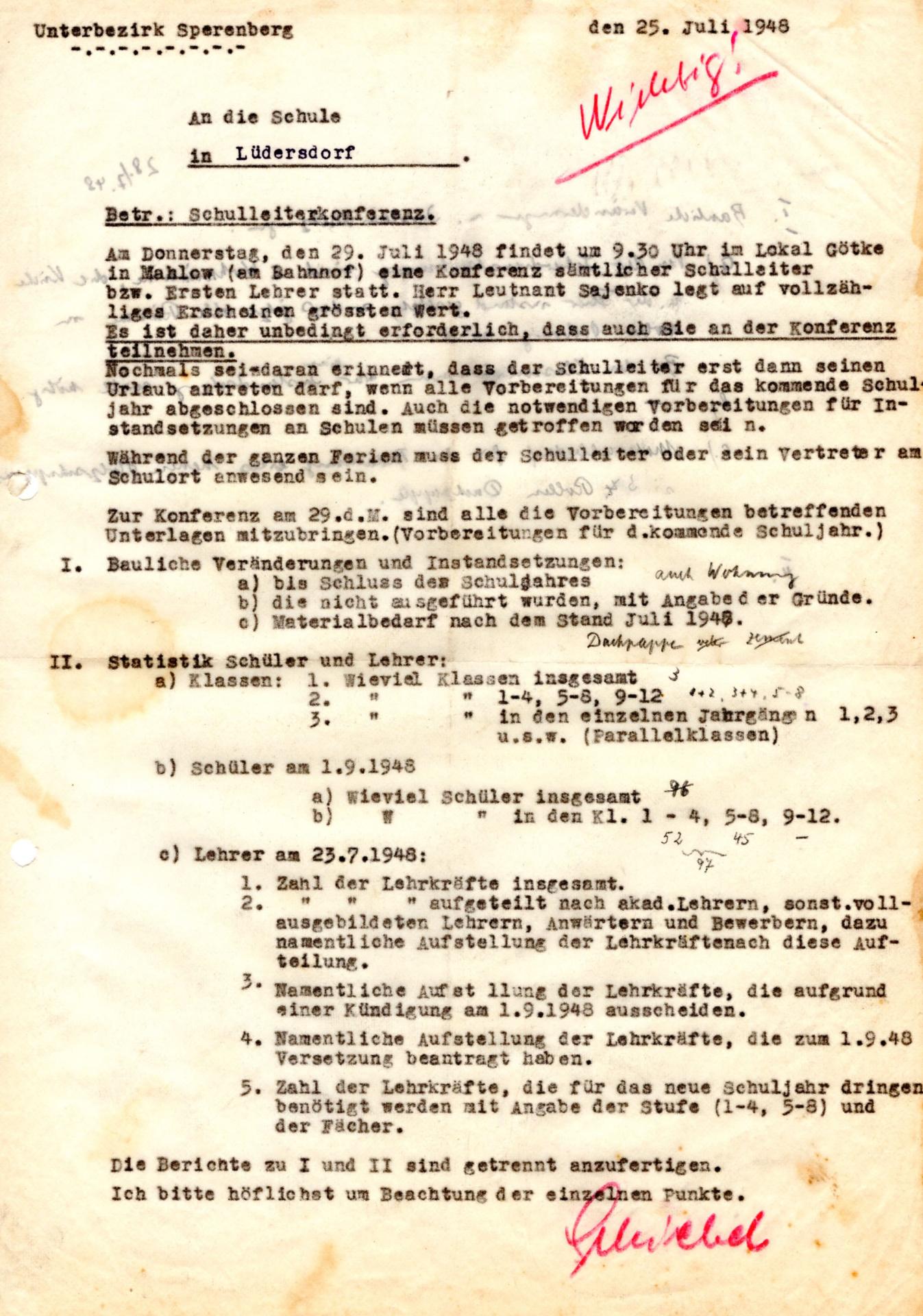

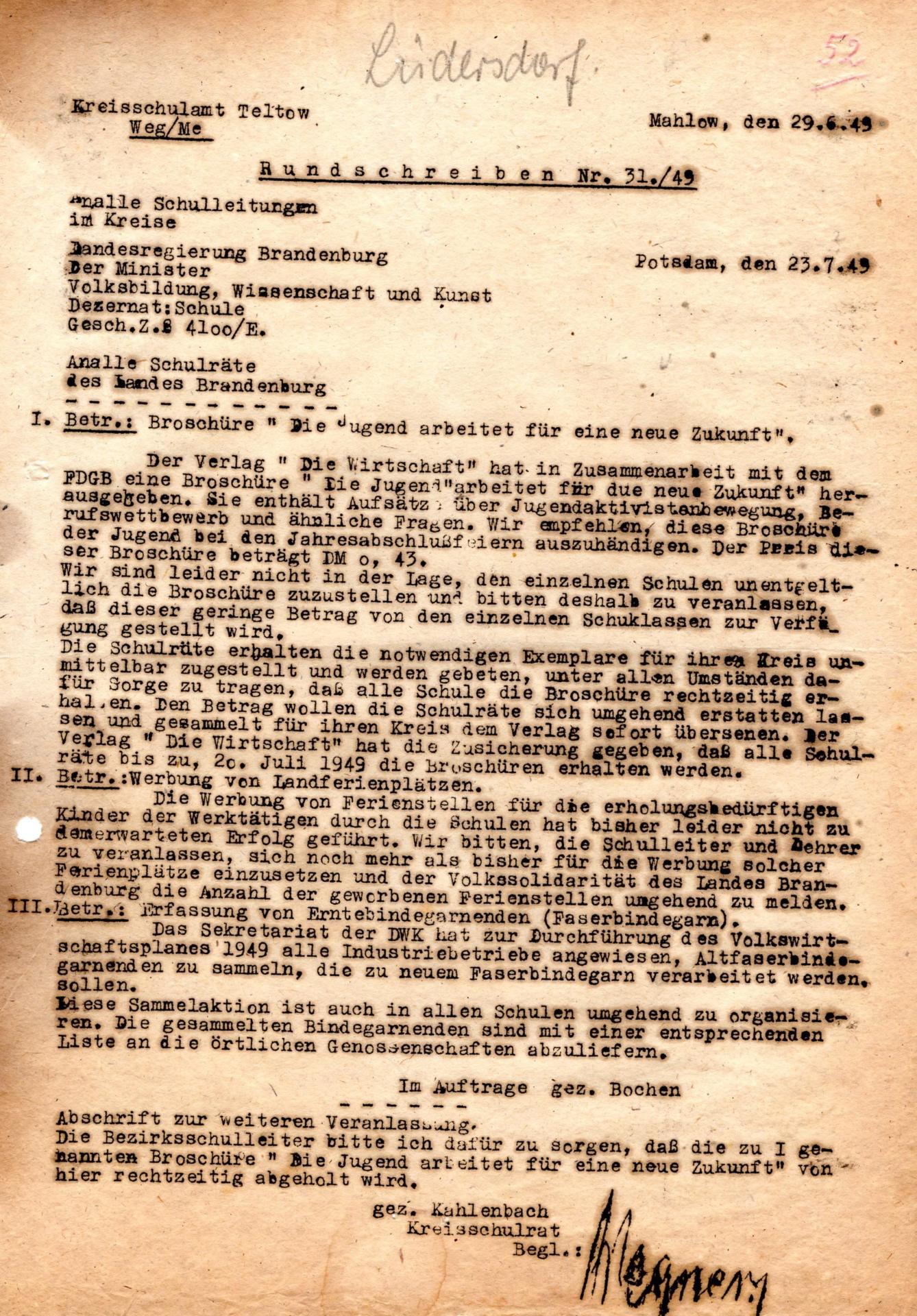

Aus dem Jahr 1948

Aus dem Jahr 1949

Aus dem Jahr 1951

Fotos vom jährlichen Kinderfest; Fotograf: unbekannt

Personalplanung für das Schuljahr 1951

Statistiken

Alle Fotos ohne Angabe des Fotografen stammen aus dem Archiv des Lüdersdorfer Heimatvereins.